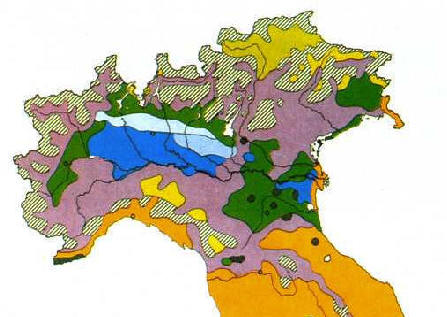

Diffusione della cascina a

corte nell'area della pianura padana

http://www.bibliolab.it/casa/cartacase.htm

Il termine

cassina e la designazione della cascina a corte

Fonte: Paola Sereno,Una trasformazione

dell'insediamento rurale in età moderna: l'origine della dimora "a corte" in

Piemonte

http://192.167.112.135/NewPages/TESTIAM/am80/14.pdf

|

L'articolazione del termine "cassina"

Nelle fonti storiche il termine "cassina"

- quasi omogeneamente diffuso per indicare l'insediamento rurale sparso

tipico della pianura piemontese - include in realtà molte tipologie

di dimore rurali, che

rispecchiano le differenze anche notevoli nelle forme abitative.

Nell'età moderna i tipi di insediamento conservano, nelle zone di montagna

un ricco livello lessicale di designazione, mentre per la pianura il termine

cassina si alterna talvolta con grangia e più

raramente con tetti ( termine impiegato soprattutto in

toponomastica ). L'abbondanza di documenti descrittivi e cartografici non

aiuta tuttavia i a definire chiaramente in modo attendibile e preciso le

forme insediative rurali sparse. |

|

Diffusione della cascina a

corte nell'area della pianura padana |

|

|

|

|

|

Nella prima metà del XVII secolo cassina sostituirà la

parola massaria (

la dimora del lavoratore ). L'abitato sparso prendeva una

denominazione non dalla sua forma bensì da una distinzione tra "costruito" e

"coltivato". Cassina viene a designare l'intero

podere con la sua dotazione di terre. Il termine è dunque

polisemico e del tutto adattabile a svariati impieghi.

|

|

|

|

In generale, il sedimen comprende, oltre all'edificio, l'aia, l'orto di norma cintato, a volte un canapale, spesso un prato, il tutto concepito come di frequente come unitario. Il sedimen d'altronde è in larga misura assimilabile allo spazio interno delle «corti» moderne, diversamente dalla corte così come è intesa nei nostri documenti, vale a dire lo spiazzo, antistante l'edificio rurale, parte del quale è definito «ajra», là dove si batte il grano. Tutto ciò favorì la chiusura della corte. Nel 1680, a Momo, dato l'arrivo di un'epidemia, uno dei massari del marchese Carli della Porta fa recingere con una siepe il sedimen. Anche se non vi era ancora una recinzione muraria la cassina può far riferimento ai paesaggi ad enclos (recinzioni), riguardanti soprattutto l'abitato. |

|

La corte viene definita come uno spazio chiuso in uno

strumento di vendita della cassina Cantone di Ronco a Suno, il quale afferma

L'uso di descrivere gli edifici attraverso le loro misure

- esemplificato nel primo documento - diventa nella seconda metà del secolo

XVI una forma di specificazione di una espressione più sintetica. In questo

modo si continuano a descrivere le case rurali ancora nella prima metà del

secolo XVII. Poi le dimensioni in piedi e trabucchi scompaiono del tutto per

essere sostituite esclusivamente dal numero dei

cassi o

delle travate.

Il casso sembra invece avere in generale un uso più

estensivo, riferito al numero

delle campate — o «colmate»— dell'intero edificio

rurale, senza una precisa distinzione tra le sue parti, mentre il termine «

travata », pur essendogli nella pratica sinonimo, ha una

frequenza d'uso quasi esclusiva per denominare il fienile. La cassina si accosta anche a

cassa da fieno, che forma un legame semantico con il fienile in quanto la

fenera veniva misurata in numero di travate. |

|

|

|

|

La morfogenesi della cassina a corte chiusa Nella più recente classificazione delle case rurali italiane compaiono diversi tipi di casa a corte chiusa, in rapporto a modi di produzione diversi. Ne consegue una sub-regionalizzazione definita, là dove in passato, in base soprattutto a considerazioni di analogia architettonica, si era riconosciuta un'unica area compatta. Della si può affermare che - tradizionalmente - la Pianura Padana era considerata come area elettiva di diffusione delle cassina a corte chiusa. Le tesi sull'origine della dimora a corte chiusa sono fondamentalmente due: quella del Saibene, che fa risalire il tipo insediativo al periodo medioevale, per imitazione del chiostro cistercense, |

|

|

|

|

|

e quella del

Caraci

che, ancor prima, propone un rapporto di dipendenza della corte

dalla villa rustica romana.

|

|

|

|

|

|

Tra le due

tesi, quella del Caraci è la sola a poggiare su alcune

argomentazioni, che si riferiscono soprattutto a scavi archeologici forse

tra i primi condotti in villae rusticae, specie meridionali.

Tuttavia il confronto tra queste e le case a corte chiusa del nostro secolo

non dà risultati convincenti, poiché raffronta due strutture troppo

distanti tra loro, senza poterne verificare in modo risolutivo la supposta

continuità.D'altronde in tempi più recenti la ricerca archeologica ha

dimostrato la ricchezza di soluzioni architettoniche e strutturali offerte

dalla villa rustica, le quali sembrano andare al di là di una semplice

varietà tipologica38. In particolare proprio per l'area piemontese recenti

campagne di scavo |

|

|

Anche le case a corte chiusa del 1500 -1600 mostrano planimetrie molto complesse e non confrontabili con le corti del nostro secolo e lo stesso discorso può riferirsi alle corti sette-ottocentesche che evidenziano la semplicità dei loro impianti, diversi dalle ville romane e dai chiostri cistercensi. |

|

|

|

|