Morte a Venezia. Gustav von Aschenback

( dal film di L. Visconti )

Morte a Venezia. Il giovane Tadzio

( dal film di L. Visconti )

Morte a Venezia. La morte di Aschenback

( dal film di L. Visconti )

La morte a Venezia ( 1912 )

Aschenbach, celebre scrittore, sfinito dal lavoro, sempre legato alla ricerca degli artifici dell'arte, compie un viaggio a Venezia per ritrovare, durante le vacanze, le forze necessarie a rinsaldare la sua ispirazione. Nel suo albergo di lusso al Lido, è colpito dalla bellezza di un ragazzo polacco, Tadzio, e nasce allora, senza che mai i due si parlino, una singolare intimità fra colui che crea con pena la bellezza, e colui che la rappresenta senza sforzo, solo con la sua esistenza. Situazione oscura, quasi equivoca, che fa continuamente ritornare alla mente di Aschenbach i Dialoghi di Platone. Invece di guarire, la sua anima già esaurita di forze si indebolisce ancor più. Egli vorrebbe fuggire, tanto più che si mormora che a Venezia si siano verificati casi di colera, ma il caso vuole che il suo tentativo di fuga non riesca. Aschenbach, soffrendo sempre più dell'inconsistenza del suo essere, che dovrebbe sembrare rappresentativo, ma che è pieno di debolezza, dopo avere cercato, in un estremo tentativo, di riattingere le vigorie perdute in rievocazioni paganeggianti che si immiseriscono gradatamente fino a esaurirsi in un'artificiale giovinezza a base di cosmetici e di tinture, perde ogni resistenza vitale, e rimane vittima del terribile contagio, che lo finisce rapidamente.

Quest'opera, breve ma densa, composta in uno stile sovraccarico di

preziosismi, è caratterizzata da un raffinato estetismo. Essa ci parla di

una coscienza morale che teme anche la minima decadenza e fa colpa

all'artista di tutto il suo essere e perfino del suo innocente giuoco con le

apparenze. Naturalmente l'ambiente di Venezia, essa stessa creatrice di

bellezze, offre pretesto allo sfoggio di tanti splendori. Emerge l'estrema

vivezza di colori nella descrizione della spiaggia del Lido, nelle gite di

andata e ritorno tra il Lido e la casa, della città con le sue calli

solitarie e tutti i suoi dedali, in cui ci si perde come nei meandri di un

sogno. Però, malgrado le sue raffinatezze, la Venezia del Mann, dopo quella

ancor più magnifica di Barrès e di D'Annunzio, mancherebbe forse di

originalità se lo scrittore non vi avesse aggiunto qualche cosa di inatteso:

gli Dei greci. Gli appaiono in riva al mare, e fanno in questo breve

romanzoa, già platonico, improvvisa irruzione: è Dioniso che finalmente

decide della sorte di Aschenbach. Si sapeva della parentela di Venezia con

Bisanzio, ma il riavvicinarla ad Atene rappresentò un'innovazione.

Tratto da Dizionario delle opere e

degli autori, Bompiani

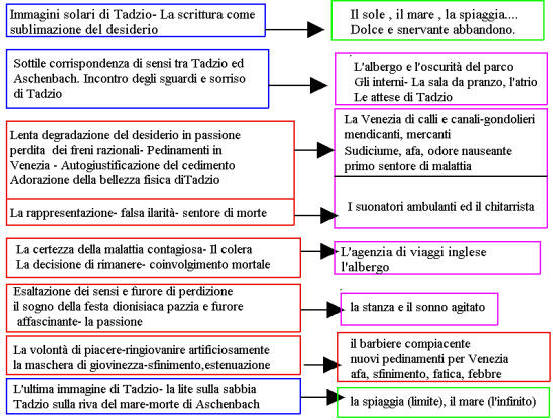

Schema strutturale del romanzo

Libro III

Aveva il sonno fuggevole; le deliziose giornate uniformi erano disgiunte da

notti brevi, colme di felice ansietà. È vero che si ritirava presto, perché

alle nove, quando Tazio era sparito dalla circolazione, il giorno per lui

era finito. Ma sul far dell'alba, lo svegliava un penetrante timore

delicato, il cuore gli ricordava l'avventura non permettendogli più di

restarsene tra i cuscini, allora si alzava e, leggermente coperto per la

frescura del mattino, si sedeva alla finestra aperta per aspettare il

sorgere del sole. Lo spettacolo meraviglioso gli riempiva di raccoglimento

l'anima purificata dal sonno. Cielo, terra e mare erano ancora adagiati

nello spettrale pallore vitreo del crepuscolo mattutino; una stella svanente

galleggiava ancora nel nulla. Ma si levava un'aura, un messaggio alato da

dimore inaccessibili che Eros s'alzava dal fianco del consorte, e seguiva

quel primo, dolce rossore dei più lontani lembi di terra e di mare, con cui

si rivela il sensualizzarsi della creazione. S'avvicinava la dea, la

seduttrice di adolescenti che portò via Cleito e Cefalo e, sfidando

l'invidia di tutti gli dei olimpici, godette l'amore del bellissimo Orione.

Al margine del mondo cominciava uno spampanarsi di rose, uno splendere e un

fiorire di soavità indicibile, nuvole candide, trasfigurate, piene di luce,

si libravano come amorini serventi nella foschia rosea e azzurrina, porpora

si riversava nel mare che, increspandosi, sembrava spingerla in avanti,

dardi dorati guizzavano dal basso alla sommità del cielo, lo splendore si

trasformava in incendio, silenzioso, con strapotenza divina, sprigionava

bragia e calore e fiamme avvampanti, mentre i corsieri sacri di Febo,

salivano, sollevando gli zoccoli, su per il mondo. Irradiato dal fasto del

dio, il solitario-desto se ne stava seduto, chiudeva gli occhi perché

l'aureola gli baciasse le palpebre. Sentimenti di tempi lontani, giovanili e

deliziose pene del cuore, che s'erano spenti nella dura difesa della sua

vita e ora ritornavano trasformati in modo tanto inverosimile, li

riconosceva, con un sorriso perplesso e stupito. Meditava, sognava, le sue

labbra pian piano formavano un nome e, sempre sorridendo, la faccia rivolta

in avanti, le mani giunte in grembo, s'addormentava sulla poltrona.

Ma il giorno iniziato tanto ardente e solenne, si tramutava poi in stranamente mitico ed elevato. Da dove veniva e traeva origine quell'alito che di colpo gli sfiorava dolce ed espressivo, simile a suggerimento superiore, le tempie e l'orecchio? Piccoli cirri bianchi erano raccolti a frotte estese, simili a greggi pascolanti degli dei. Un vento più forte si levava, e i destrieri di Poseidone, impennandosi, s'avvicinavano di corsa, e pure tori, appartenenti al chiomato d'azzurro, che lanciati all'assalto, muggendo, abbassavano le corna. Tra le scogliere della spiaggia più lontana, però, le onde schizzavano in alto, quasi capre saltellanti. Un mondo solennemente sformato, pieno di vita panica, circondava lo spettatore affascinato, e il suo cuore sognava favole delicate. Più volte, quando dietro Venezia calava il sole, stette a guardare, seduto su una panca del parco, Tazio che si divertiva a giocare a palla sulla spianata ghiaiosa, ed era Giacinto colui che credeva di vedere e che doveva morire perché amato da due dei. Provava persino l'invidia dolorosa di Zefiro per il rivale che dimenticava l'oracolo, l'arco e la lira, per giocare con il bello; vedeva il disco guidato da gelosia crudele, colpire la graziosa testa, accoglieva, impallidendo pure lui, il corpo accasciato, e il fiore, germoglio del dolce sangue portava scritto il suo pianto infinito...

Nulla c'è di più strano e di più fragile del rapporto tra uomini che si conoscano solo con gli occhi, che ogni giorno, persino ogni ora, s'incontrino, s'osservino, costretti, per etichetta o per capriccio personale, a conservare, senza salutarsi e neppure parlarsi, l'apparenza d'indifferente freddezza. Tra loro c'è inquietudine e curiosità sovreccitata, l'isterismo di un bisogno insoddisfatto, innaturalmente represso, di conoscenza ed espansività, e in particolare anche una specie di tensione rispettosa. Perché l'uomo ama ed onora l'uomo, finché non sia in grado di giudicarlo, e il desiderio è un prodotto di conoscenza imperfetta.

Un rapporto qualsiasi di conoscenza doveva necessariamente formarsi tra Aschenbach e il giovane Tazio, con gioia intensa l'anziano poté rilevare che interessamento ed attenzione non restavano del tutto incorrisposti. Che cosa, per esempio, aveva indotto il bello, quando la mattina faceva la sua comparsa sulla spiaggia, a camminare pian piano verso la capanna dei suoi, non più per l'assito dietro le cabine, ma esclusivamente per quello anteriore, attraverso la sabbia, accanto al posto di Aschenbach, e talvolta, senza necessità, vicinissimo a lui, sfiorando quasi la sua sedia e il suo tavolino? Su quell'oggetto fine e spensierato agiva davvero tanto l'attrazione, il fascino d'un sentimento superiore? Aschenbach aspettava ogni giorno la comparsa di Tazio e a volte, fingeva d'essere occupato, quando avveniva, e lasciava passare il bello apparentemente inosservato. Altre volte invece alzava gli occhi, e i loro sguardi s'incontravano. Posatissimi entrambi in quel momento. L'espressione colta e dignitosa del più anziano non tradiva nulla di un'ansia interiore, ma negli occhi di Tazio c'era un che di scrutante, un interrogare pensieroso, camminava indeciso, guardava a terra per sollevare poi, dolce, lo sguardo e, dopo esser passato, qualcosa nel suo portamento esprimeva che solo l'educazione gl'impediva di voltarsi.

Tuttavia una volta, una sera, fu diverso. I fraterni polacchi e la loro governante avevano disertato la cena nel salone. Aschenbach se n'era accorto con apprensione. Dopo cena, molto irrequieto non sapendo dove fossero, stava passeggiando, in abito da sera e cappello di paglia, davanti all'albergo, ai piedi della terrazza, quando d'improvviso vide spuntare, alla luce dei lampioni, le sorelle simili a suore con l'istitutrice e, a quattro passi dietro di loro, Tazio. Evidentemente venivano dal pontile dei vaporetti, dopo aver cenato, chissà per qual motivo, in città. Sull'acqua doveva aver fatto fresco; Tazio portava un giaccone blu alla marinara con bottoni d'oro e in testa il relativo berretto. Sole e aria non l'avevano bruciato, la pelle gli era rimasta giallino marmorea, come al principio; eppure quella sera sembrava più pallido del solito, fosse a causa del fresco o dello smorto chiarore lunare delle lampade. I sopraccigli proporzionati si disegnavano più nettamente, gli occhi s'eran fatti d'uno scuro profondo. Più bello di quanto sia possibile descrivere, e Aschenbach sentì, come già molte altre volte, con dolore che la parola riesce solo a esaltarla la bellezza sensuale, ma non a ritrarla.

Non se l'era attesa la cara apparizione, gli arrivò insperata, non aveva avuto il tempo d'atteggiare il viso a calma e dignità. Gioia, sorpresa e ammirazione, vi si dipinsero forse con chiarezza, allorché il suo sguardo incontrò quello del ragazzo, e in quel secondo accadde che Tazio sorrise: gli fece un sorriso parlante, fiducioso, attraente e aperto, tendendo leggermente, nel sorriso, le labbra. Sorridente come Narciso che si china sullo specchio dell'acqua, sorride profondo e incantevole, indugiante tende le braccia al riflesso della propria bellezza, un sorriso poco poco stravolto, stravolto per l'infruttuosità dei suoi sforzi, baciare le graziose labbra della sua ombra, civettuolo, curioso e un po' crucciato, sedotto e seducente.

Quegli che aveva ricevuto il sorriso, se n'andò svelto, quasi avesse un dono fatale. Era così impressionato, che fu costretto a fuggire la luce della terrazza e del giardino, per cercare con passo frettoloso l'oscurità del parco. Strane riprensioni indispettite e affettuose si sprigionarono in lui: «Non devi sorridere così! Ascolta, così non si deve sorridere a nessuno!» Si gettò su una panca, fuori di sé respirò il profumo notturno delle piante. E appoggiato alla spalliera, le braccia penzoloni, schiacciato e rabbrividendo, sussurrò la rituale formula della bramosia, impossibile, assurda, depravata, ridicola eppure sacrosanta, ancora rispettabile: «Ti amo!»

Nella quarta settimana di soggiorno al Lido, Gustav von Aschenbach fece, per quanto riguardava il mondo esterno, alcune constatazioni inquietanti. Anzitutto era come se, con l'avanzare della stagione, la frequenza nell'albergo fosse in calare piuttosto che in crescere, come se la lingua tedesca andasse scemando e tacendo intorno a lui, perché a tavola e sulla spiaggia solo stranieri gli colpivano l'orecchio. Poi, un giorno, dal parrucchiere, dove ora andava spesso, intercettò nella conversazione una parola che gli diede da pensare. L'uomo aveva menzionato una famiglia tedesca che, dopo una breve permanenza, era appena ripartita, e chiacchierando e lusingando, soggiunse: «Lei resta, signore; non ha paura del guaio.» Aschenbach lo guardò: «Del guaio?» chiese. Il chiacchierone ammutolì, finse d'essere occupato e di non aver sentito la domanda. E, quando gli venne ripetuta con più insistenza, dichiarò di non saperne nulla, cercando con la parlantina imbarazzata di divagare.

Accadde a mezzogiorno. Nel pomeriggio, c'era bonaccia e il sole picchiava, Aschenbach si recò a Venezia; vi era stato spinto dalla smania di seguire i fratelli polacchi, visti avviarsi verso il pontile. Non lo trovò, a San Marco, il suo idolo. Mentre prendeva il tè, seduto a un tavolino rotondo di ferro, dalla parte in ombra della piazza, fiutò ad un tratto nell'aria un odore singolare, che gli pareva avesse già sfiorato il suo olfatto, da tempo, senza però rendersene cosciente, un odore dolciastro medicinale che ricordava calamità e ferite e pulizia sospetta. Lo vagliò con apprensione, identificandolo, e, terminato lo spuntino, s'allontanò dalla piazza dalla parte opposta alla chiesa. Nello spazio ristretto, l'odore cresceva d'intensità.

Agli angoli delle calli erano affissi dei manifesti stampati con i quali le autorità comunali, a causa di certe malattie dell'apparato digerente, all'ordine del giorno con simili temperature, mettevano in guardia gli abitanti contro l'ingestione di ostriche e telline e anche contro l'acqua dei canali. La natura palliativa della prescrizione era chiara. La gente faceva crocchio su ponti e piazze; e lo straniero vi si mischiò, indagando e almanaccando.

Pregò un negoziante, appoggiato alla porta del suo fondaco, tra collane di corallo e monili di falsa ametista, di dargli informazioni sull'infausto odore. Quello lo squadrò con occhi pesanti e si rianimò frettoloso: «Una misura profilattica, signore!» rispose gesticolando. «Una disposizione della polizia, che bisogna approvare. Questa temperatura opprime, lo scirocco non è salutare. Insomma, lei mi capisce, una precauzione forse esagerata...» Aschenbach, ringraziatolo, proseguì. Anche sul vaporetto che lo riconduceva al Lido, sentiva ora l'odore del disinfettante.

Ritornato all'albergo, si recò subito alla tavola dei giornali e diede una scorsa ai quotidiani. In quelli stranieri non trovò nulla. Quelli del suo paese accennavano a notizie, citavano cifre incerte, riportavano smentite ufficiali, mettendone in dubbio la veridicità. Ecco come si spiegava lo sgombro dei turisti tedeschi e austriaci. Quelli delle altre nazionalità, evidentemente, non sapevano nulla, non sospettavano nulla, non erano ancora inquieti. «Si vuole tacere!» pensò Aschenbach eccitato, mentre gettava i giornali sulla tavola. «La cosa si vuole passarla sotto silenzio!» Ma nello stesso tempo il suo cuore si riempì di soddisfazione per l'avventura in cui il mondo esterno stava andando a finire. In quanto alla passione, come alla scelleratezza, non si addicono la garanzia all'ordine e alla prosperità dell'uniforme tran-tran della vita, mentre ogni allentamento della struttura civile, ogni disordine e disgrazia del mondo le giunge benvenuto perché può sperare di trovarvi assegnato il proprio tornaconto. Aschenbach però provava una tetra soddisfazione per il fatto ufficialmente mascherato delle sporche stradette di Venezia, il doloroso segreto che si fondeva con il suo personalissimo segreto, la cui difesa anche a lui faceva tanto comodo. Perché l'innamorato non si preoccupava di nient'altro che della possibile partenza di Tazio riconoscendo, non senza sgomento, che, qualora fosse avvenuta, lui non si sarebbe più sentito di vivere.

Negli ultimi tempi non s'accontentava più d'esser grato alla regolarità quotidiana e alla fortuna di poter star vicino al bello e contemplarlo; lo seguiva, lo perseguitava. La domenica, per esempio, i polacchi non andavano mai alla spiaggia; Aschenbach indovinò che si recavano a messa a San Marco; si avviò frettoloso, e entrando dal caldo infuocato della piazza nella penombra dorata del santuario, trovò chi gli mancava, in un inginocchiatoio, a capo chino, per la funzione. Allora si tirò in disparte, sullo screpolato pavimento di mosaico, in mezzo a gente inginocchiata, che mormorava, si segnava, e la grandezza tozza del tempio orientale s'aggravò sontuosa nella sua mente.

Davanti si muoveva, gesticolava e cantava il prete, con paramenti pesanti, scaturiva fumo d'incenso, annebbiando le deboli fiammelle delle candele all'altare, e le esalazioni sacrificali intanfite e dolci, sembravano mischiarsi silenziosamente con l'odore della città malata. Ma tra vapori e scintillii, Aschenbach vide Tazio, là davanti, voltarsi, cercarlo e guardarlo.

Quando poi la folla, dal portali aperti, cominciò a defluire nella piazza luminosa, brulicante di piccioni, l'infatuato si rincantucciò nel pronao, appostandosi nascosto. Vide i polacchi lasciare la chiesa, vide i fratelli congedarsi in maniera cerimoniosa dalla madre la quale si diresse verso la piazzetta, per ritornare a casa; rilevò che il bello, le sorelle simili a suore e la governante prendevano a destra, per la porta della torre con l'orologio, la via delle Mercerie, e dopo averli lasciati guadagnare un po' di vantaggio, li seguì, seguì furtivo la loro passeggiata per Venezia. Doveva fermarsi, se indugiavano, doveva sgusciare in bettole e cortili per lasciarli passare, se ritornavano indietro; li perdeva, accaldato e sfinito li cercava per ponti e in ronchi luridi, patendo minuti di angoscia mortale quando, improvvisamente, in un passaggio angusto dove non era possibile scansarli, se li vedeva venire incontro. Ma non si può dire che soffrisse. Era ebbro, in testa e in cuore, i suoi passi seguivano gli ordini del demonio che ha la libidine di calpestare sotto i piedi ragione e dignità dell'uomo.

Poi, in un posto qualsiasi, Tazio e i suoi presero una gondola, e Aschenbach, tenuto nascosto, mentre salivano, da uno sporto o da un pozzo, fece, poco dopo il loro distacco dalla riva, la stessa cosa. Parlò in fretta e a bassa voce nell'incaricare il vogatore, promettendogli una mancia generosa, di seguire, senza dare nell'occhio, a una certa distanza, la gondola che proprio in quel momento stava scantonando; e rabbrividì quando l'uomo, con la prontezza bricconesca del ruffiano, lo assicurò, nello stesso tono, che sarebbe stato servito, servito coscienziosamente. E cominciò a scivolare, ondeggiando, appoggiato su cuscini soffici e neri, dietro l'altra barca, nera e dentata, alla cui scia lo legava la passione. A volte gli spariva dalla vista, provandone ansia e inquietudine. Ma il suo barcaiolo, quasi avesse pratica di tali incombenze, riusciva sempre, con astute manovre, rapide traversate e scorciatoie, a riportare dinanzi agli occhi l'amato. L'aria era calma e fetida, il sole scottava dietro la foschia che dava al cielo il color dell'ardesia. L'acqua batteva gorgogliando contro ormeggi e approdi. Al grido del gondoliere, mezzo richiamo e mezzo saluto, seguiva da lontano una risposta, nella pace di quel labirinto, secondo una strana intesa. Da giardinetti pensili ricadevano su muri fracidi, ombrelle fiorite, bianche e purpuree, profumate di mandorla. Sagome di finestre arabe si disegnavano nella foschia. I gradini di marmo d'una chiesa scendevano nell'acqua; su di essi un mendicante, accoccolato, protestando la sua miseria e mostrando il bianco degli occhi come fosse cieco, stendeva il cappello; un rigattiere, davanti alla sua spelonca, invitava il passante, con gesti servili, a fermarsi, nella speranza di poterlo imbrogliare. Ecco com'era Venezia, la bella lusinghiera e sospetta, la città mezza leggenda e mezza trappola per forestieri, nella cui aria putrida, un tempo, in bagordi, fiorì l'arte, ispirando ai musici melodie che cullano e avvolgono di lascivia. All'avventuroso sembrava come se i suoi occhi bevessero un simile rigoglio, come se il suo orecchio fosse corteggiato da tali melodie; si ricordò pure che la città era malata e, per sete di denaro, lo teneva segreto, e con lo sguardo più licenzioso cercò la gondola ondeggiante più avanti.

Sconvolto, non conosceva e non voleva nient'altro che, senza posa, seguire l'oggetto causa del suo fervore, sognarne, quando non era presente, e alla maniera degli amanti, dedicare alla sua mera ombra parole affettuose. La solitudine, il paese straniero e la felicità di un'ebbrezza tarda e profonda, lo incoraggiavano e lo inducevano ad abbandonarsi anche alle cose più indisponenti, senza timidezza e rossore, come era accaduto una sera in cui, ritornato tardi da Venezia, s'era fermato al primo piano dell'albergo, alla porta del bello, aveva appoggiato, in preda al più completo stordimento, la fronte alla fessura, non riuscendo a staccarsene per molto tempo, con il pericolo di venir colto e sorpreso in un atteggiamento tanto pazzo.

Tuttavia non mancavano istanti di ritegno e di semicoscienza. A che punto!, pensava allora con sgomento. A che punto! Come ogni uomo cui i meriti naturali infondano un'importanza aristocratica alle proprie origini, era abituato, in occasione di lavori o successi della sua vita, a pensare agli antenati, ad assicurarsi nello spirito l'approvazione, il compiacimento e l'inevitabile stima loro. E ci pensava anche ora, impigliato in quella vicenda tanto inammissibile, intento in dissolutezze tanto stravaganti dei sentimenti, pensava all'austerità contegnosa, alla virilità onorata del loro carattere, e sorrise malinconico. Che cosa direbbero? Ma certo, che cosa avrebbero detto di tutta la sua vita, divergente dalla loro fino alla degenerazione, di quella vita in balia dell'arte, di cui un tempo lui stesso, con il civismo dei padri, aveva lasciato trapelare giudizi giovanili tanto beffardi, e che in fondo era tanto simile alla loro! Anche lui aveva servito, anche lui era stato soldato e combattente, come molti di loro, perché l'arte era una guerra, una lotta spossante, per la quale non più a lungo ci sarebbe stata attitudine. Una vita di autodominio e d'inflessibilità, una vita dura, perseverante e sobria, da lui plasmata a simbolo d'un eroismo delicato e attuale, e poteva chiamarla virile, poteva chiamarla valorosa e gli sembrava che Eros, il quale s'era impadronito della sua, fosse in una maniera qualsiasi, particolarmente propenso e conforme a una tale vita. Forse che non aveva goduto di stima eccellente presso i popoli più valorosi, non si dice persino che proprio il valore lo abbia fatto prosperare nelle loro città? Numerosi eroi dell'antichità avevano portato volontariamente il suo giogo, in quanto non erano umiliazioni quelle inflitte dal dio, e gesta che, se accadute per amor di altri scopi, sarebbero state condannate come segni di viltà, inginocchiarsi, giurare, supplicare, subordinarsi, non gettavano onta sull'amante, bensì gli raccoglievano lodi.

Così si delineava la struttura mentale dell'infatuato, così lui cercava di reggersi, di salvare la dignità. Ma al tempo stesso rivolgeva persistente un'attenzione sensibile e caparbia agli eventi sudici nel cuore di Venezia, a quell'avventura del mondo esteriore che si univa tenebrosa a quella del suo cuore e gli alimentava la passione con imprecise e illecite speranze. Smanioso di sapere qualcosa di nuovo e di esatto sull'andamento e sui progressi della sciagura, vagabondava in cerca, nei caffè della città, dei giornali del suo paese, che erano da parecchi giorni scomparsi dalla tavola di lettura nell'atrio dell'albergo. Vi si alternavano affermazioni e smentite. Il numero dei casi di malattia e di morte pareva ammontasse a venti, quaranta, addirittura cento e più, ma poi la comparsa dell'epidemia veniva, se non contestata in modo chiaro e preciso, tuttavia fatta risalire a casi isolatissimi, importati da fuori. Vi si leggevano pure moniti e proteste contro il gioco pericoloso delle autorità italiane, ma certezza non se ne poteva raggiungere.

Il solitario si sentiva però un particolare diritto a partecipare al segreto, e sebbene ne fosse escluso, provava una strana soddisfazione nel rivolgere ai conniventi domande capziose, costringendoli, dato che erano obbligati al silenzio, a mentire deliberatamente. Un giorno, a colazione, nella grande sala da pranzo, affrontò il direttore, quell'ometto silenzioso in finanziera francese, il quale salutando e controllando, si muoveva tra i commensali e si era fermato anche alla tavola di Aschenbach per scambiare qualche parola. Perché, chiese l'ospite in maniera apatica e incidentale, perché diavolo, da qualche tempo, si disinfetta Venezia? «Si tratta,» rispose l'ipocrita, «di una misura della polizia, destinata ad evitare, debitamente e a tempo, ogni tipo di insalubrità o disturbo della salute pubblica, che potrebbe prodursi a causa della temperatura soffocante e caldissima.» «È proprio da lodare la polizia,» rispose Aschenbach; e, scambiate alcune osservazioni sul tempo, il direttore si congedò.

In quello stesso giorno, dopo cena, la sera, accadde che un piccolo gruppo di sonatori ambulanti della città, si fece sentire nel giardino dinanzi all'albergo. Due uomini e due donne, in piedi al palo di ferro del lampione, volgevano il viso imbiancato dalla luce verso la grande terrazza, dove gli ospiti, davanti a caffè e bibite rinfrescanti, si godevano l'esibizione popolaresca. Il personale dell'albergo, ragazzi dell'ascensore, camerieri, addetti all'office, comparve ad origliare alla porta sull'atrio. La famiglia russa, zelante e precisa nel piacere, aveva fatto portare giù in giardino delle sedie di vimini, per essere più vicina ai sonatori, e se ne stava seduta là, a semicerchio, soddisfatta. Dietro i signori, in piedi, con in testa un fazzoletto a mo' di turbante, la loro vecchia schiava. Le mani dei virtuosi mendici mettevano in azione mandolino, chitarra, fisarmonica e un violino gorgheggiante. Alle esecuzioni strumentali si alternavano numeri di canto quando la donna più giovane, dalla voce acuta e lamentosa, s'univa al tenore, in falsetto sdolcinato, per un duetto d'amore pieno di passione. Ma la vera autorità, il capo della compagnia, si vedeva senza dubbio che era l'altro degli uomini, quello con la chitarra e nell'indole una specie di baritono buffo, quasi senza voce, è vero, ma dotato di mimica e dagli effetti notevoli e comici. Spesso, il grosso strumento in braccio, si staccava dal gruppo, spingendosi avanti e recitando verso la rampa, dove le sue buffonate venivano accolte con risa incoraggianti. In modo particolare i russi, dai loro posti in platea, si rivelavano affascinati da tanta vivacità meridionale, e lo incoraggiavano, con applausi e acclamazioni, ad aprirsi sempre più audace e disinvolto.

Aschenbach era seduto vicino alla balaustrata e si rinfrescava di tanto in tanto le labbra con una bibita di granatina con il selz, che scintillava rossa come rubino nel bicchiere davanti a lui. I suoi nervi accoglievano avidi i suoni dolci e le melodie volgari e languide, perché la passione tarpa il discernimento ed entra in rapporto serio con stimoli che, dalla sobrietà, sarebbero accolti ridendo o rifiutati con disgusto. I lineamenti, per salti del mattacchione, gli si erano contorti in un sorriso diventato immobile e già dolorante. Se ne stava seduto con trascuratezza, mentre il suo intimo era teso da un'attenzione estrema, in quanto a sei passi da lui, appoggiato alla balaustrata di pietra, c'era Tazio.

Vestito con l'abito bianco a cintura, che indossava di tanto in tanto per la cena, nella sua grazia immancabile e innata, l'avambraccio sul parapetto, i piedi incrociati, la mano destra sul fianco portante, guardava giù verso i cantambanchi e nell'espressione non c'era sorriso, ma solo una lontana curiosità, una compiacenza cortese. Talvolta però si drizzava e, dilatando il torace, tirava giù, da sotto la cintura di pelle, con un bel movimento di tutte e due le braccia, il camiciotto bianco. Altre volte, invece, e l'anziano lo notava trionfante, si girava, sia pure con una strana vertigine della ragione e pure con un po' di spavento, esitante e prudente, o rapido e improvviso quasi si trattasse di fare una sorpresa, il capo inclinato sulla spalla sinistra, verso il posto del suo innamorato. Non incontrava i suoi occhi perché una vergognosa apprensione costringeva lo smarrito a frenare timido i propri sguardi. In fondo alla terrazza c'erano le donne intente a badare a Tazio, le cose erano giunte a un punto tale che l'innamorato doveva temere d'aver dato nell'occhio e d'essere sospettato. Con una specie di sbalordimento aveva dovuto più volte notare, sulla spiaggia, nell'atrio dell'albergo e in piazza San Marco, che richiamavano Tazio se era vicino a lui, badavano a tenerglielo lontano, e ne dedusse un'offesa tremenda per la quale il suo cuore si contorceva in tormenti sconosciuti, mentre la coscienza gli impediva di respingerla.

Intanto il chitarrista aveva attaccato, accompagnandosi, un a solo, una canzonetta di più strofe in voga in tutta Italia, il cui ritornello era ripreso dagli altri con la voce e tutti gli strumenti, da lui interpretata in maniera plastico-drammatica. Mingherlino, magro e scarno anche in viso, separato dai compagni, il feltro logoro buttato indietro così che uno sbuffo di capelli rossi gli spuntava sotto la testa, in un atteggiamento di bravura spavalda, stava in piedi sulla ghiaia e lanciava verso la terrazza, pizzicando lo strumento, i suoi lazzi in un recitativo stringente, mentre nello sforzo dell'esibizione le vene della gola gli si gonfiavano. Non pareva un tipo veneziano, bensì piuttosto uno di quei comici napoletani, per metà ruffiani, per metà commedianti, brutali e temerari, pericolosi e divertenti. La canzone, dal testo davvero stupido, acquistava sulla sua bocca, per la mimica, per i movimenti del corpo, per la maniera d'ammiccare allusiva e di far scorrere la lingua agli angoli della bocca, un che di equivoco, d'indefinitamente scandaloso. Dal colletto floscio della camicia sportiva, portata con un abito da città, spuntava il collo smilzo dove il pomo d'Adamo appariva particolarmente grosso e nudo. Il viso pallido, il naso camuso, dai cui lineamenti, senza baffi né barba, era difficile stabilire l'età, era scalfito da smorfie e vizi, e al ghigno di quella bocca mobile, s'adattavano molto bene i due solchi dispettosi, autoritari, quasi selvaggi, tra i sopraccigli rossicci. Quanto però in realtà volgeva su di lui la profonda attenzione del solitario era il fatto che la figura sospetta sembrava portare in sé anche la sua atmosfera sospetta. Cioè, ogni volta, all'inizio del ritornello, il cantante s'impegnava, tra buffonate e saluti con la mano, in una grottesca marcia circolare, passando sotto il posto in cui si trovava Aschenbach, e ogni volta, spirava verso la terrazza un'esalazione dal forte odore di fenolo, emanata dai vestiti e dal corpo suoi.

Terminato il couplet, s'accinse a raccogliere soldi. Iniziò dai russi, che furono visti elargire premurosi, e poi salì la scalinata. Tanto audace s'era comportato durante l'esibizione, altrettanto umile si mostrava lassù. Sprofondandosi in inchini e riverenze, strisciava tra le tavole e, mentre sorrideva con servilismo astuto, scopriva i grossi denti, e le due rughe continuavano a mostrarsi minacciose tra i sopraccigli. La gente squadrava incuriosita e un po' disgustata lo strano tipo alla questua dei suoi mezzi di sostentamento, gettava con le punte delle dita le monete nel cappello, guardandosi bene dal toccarlo. L'annullarsi della distanza materiale tra l'istrione e i galantuomini, per quanto grande sia stato il divertimento, produce sempre un certo imbarazzo. E lui lo sentiva, cercando di scusarsene con maniere striscianti. S'avvicinò ad Aschenbach, e con lui l'odore, del quale nessuno attorno sembrava darsi pensiero.

«Senti un po'!» disse il solitario con voce soffocata e quasi meccanicamente. «Stanno disinfettando Venezia. Perché?» Il buffone con voce roca rispose: «Ordine della polizia! Si deve farlo, signore mio, con questo caldo e con lo scirocco. Lo scirocco opprime. Non fa bene alla salute...» Parlava come meravigliato che si potessero porre domande del genere e facendo vedere con la mano piatta quanto opprima lo scirocco. «Non c'è forse un guaio, a Venezia?» chiese Aschenbach molto piano e tra i denti. I lineamenti muscolari del mattacchione piombarono in una smorfia di comica perplessità. «Un guaio? Ma che guaio? Forse che la nostra polizia è un guaio? Ma lei ha voglia di scherzare! Un guaio? Ma neanche per idea! Una misura transitoria, cerchi di capirlo! Una disposizione improvvisa contro gli effetti dell'afa opprimente...» Gesticolava. «Ho capito,» disse Aschenbach di nuovo breve e sottovoce, affrettandosi a gettare nel cappello una moneta di valore eccessivo. Poi, con gli occhi fece cenno d'andarsene, all'uomo. Il quale ubbidì tra smorfie e riverenze. Non aveva però ancora raggiunto la scala, che due impiegati dell'albergo gli si gettarono addosso, le facce vicinissime alla sua; per fargli bisbigliando un interrogatorio. Alzò le spalle, diede assicurazioni, giurò di non aver detto nulla; lo si era intuito. Lasciato libero, ritornò in giardino e, dopo essersi brevemente consigliato con i suoi, sotto il lampione, si rifece avanti per una canzone di commiato.

Era un motivo che il solitario non ricordava d'aver mai sentito; una canzone spigliata, in dialetto incomprensibile, e con un ritornello a risata, in cui i componenti della banda entravano regolarmente a pieni polmoni. A questo punto cessarono tanto le parole quanto l'accompagnamento strumentale, e veniva eseguito, regolato in una certa maniera ritmica, ma con molta naturalezza, solo una risata, cui, soprattutto il solista, riusciva a dare con molto gusto, una somigliantissima vitalità. Essendosi ristabilita la distanza artistica tra lui e i signori, aveva ritrovato la sua completa disinvoltura, e quel riso artificioso, rivolto insolente verso la terrazza, era una risata beffarda. Mentre stava terminando la parte articolata della strofa, sembrò lottare con un solletico irresistibile. Singhiozzava, la voce divenne esitante, premendosi la mano sulla bocca contorceva le spalle, e al momento giusto proruppe, urlando e schiantando, in una risata irrefrenabile, con tale naturalezza che diventò contagiosa comunicandosi agli spettatori, che anche sulla terrazza andò diffondendosi un'ilarità infondata e campata per aria. E proprio questo era, a raddoppiare l'incontinenza del cantante. Piegava i ginocchi, si percuoteva le cosce, si reggeva i fianchi quasi volesse sgangherarsi, non ridendo più, gridando ora; puntava il dito in alto come se non ci fosse niente di più comico della gente che lassù rideva, e finirono col ridere tutti, in giardino, nella veranda, persino i camerieri, i ragazzi dell'ascensore, i domestici alle porte.

Aschenbach non stava più rilassato sulla sedia, s'era rizzato come in un tentativo di difesa o di fuga. Ma le risate, quell'aleggiante odore d'ospedale, la vicinanza del bello, gli s'intrecciavano in un incantesimo illacerabile e fatale, che gli avvolgeva il capo e i sensi. Approfittando del movimento e della distrazione generali, osò guardare Tazio, e, nel farlo, gli parve di notare il bello ricambiargli lo sguardo, e restare pure serio, quasi a uniformare contegno e sembianti propri a quelli dell'altro, dare l'impressione di non sapersi risolvere per l'umore generale, dato che l'altro vi si sottraeva. Questa docilità ingenua e riguardosa era tanto disarmante, travolgente, che l'anziano a stento si contenne dal celare il viso tra le mani. Gli era pure sembrato che il drizzarsi e il respirare profondo di Tazio, significasse un sospiro, un'oppressione al petto. «È malato, probabilmente non giungerà alla vecchiaia,» tornò a pensare con quell'obbiettività da cui talvolta si emancipano l'ebrezza e il desiderio; pura sollecitudine e soddisfazione licenziosa gli riempirono il cuore.

Frattanto i veneziani avevano terminato e se ne stavano andando via. Li accompagnava l'applauso, e il capo non tralasciò d'adornare la partenza con altre buffonate. Gli inchini, i baciamani venivano accolti a suon di risa, e lui allora li raddoppiava. I suoi erano già usciti; indietreggiando finse ancora di sbattere forte contro il palo d'un lampione, s'avviò verso il cancello apparentemente curvo per i dolori. Infine si decise a gettare la maschera dello iettato comico, si drizzò, scattando addirittura come una molla, fece con la lingua fuori uno sberleffo verso gli ospiti sulla terrazza, dileguandosi poi nell'oscurità. Il gruppo di bagnanti andava diradandosi; Tazio già da un pezzo non era più alla balaustrata. Ma il solitario rimase seduto ancora a lungo, tra il disappunto dei camerieri, davanti al resto della granatina, al tavolino. La notte stava cadendo, il tempo si disintegrava. Nella casa dei suoi genitori, molti anni prima, c'era stata una clessidra, di colpo rivide il congegnetto fragile e importante. Silenziosa la sabbia rosso ruggine correva per il forellino di vetro e nella cavità superiore, dato che si stava esaurendo, aveva formato un piccolo gorgo rotante.

Il giorno seguente, nel pomeriggio, il testardo fece un nuovo passo per mettere in tentazione il mondo esterno, questa volta però con pieno successo. Entrò, cioè, da piazza San Marco, nell'agenzia inglese di viaggi e, dopo aver cambiato alla cassa un po' di denaro, rivolse, con la faccia dello straniero diffidente, all'impiegato che lo stava servendo, la fatale domanda. Era un inglese in abito di lana, ancor giovane, la scriminatura nel mezzo, gli occhi vicinissimi l'uno all'altro, e con quella posata lealtà di carattere che, nel sud dalla bricconeria lesta, fa un'impressione tanto strana e singolare. Cominciò: «Non c'è da preoccuparsi, sir. Una misura che non implica nulla di serio. Disposizioni del genere vengono prese sovente, per prevenire le conseguenze insalubri del caldo e dello scirocco...» Ma alzando gli occhi azzurri, incontrò lo sguardo dello straniero, uno sguardo stanco, un po' triste, rivolto verso le sue labbra con un leggero disprezzo. L'inglese allora arrossì. «Questa,» continuò a mezza voce e con una certa agitazione, «questa è la versione ufficiale su cui si crede opportuno insistere, qui. Le dirò, c'è ben altro dietro.» E poi con parole oneste e semplici raccontò la verità.

Già da parecchi anni il colera indiano aveva manifestato maggiore tendenza a propagarsi e a migrare. Generata dai caldi terreni paludosi al delta del Gange, aumentata dalle esalazioni mefitiche di quel rigoglioso e inutile luogo selvaggio preistorico e insulare, disertato dagli uomini, nei cui canneti si cela la tigre, l'epidemia aveva imperversato con violenza continua e insolita in tutto l'Indostan, invadendo a levante la Cina e a ponente l'Afghanistan e la Persia e portando, sulle piste delle principali carovaniere, il terrore fino ad Astrakan e addirittura fino a Mosca. Ma, mentre l'Europa tremava nel timore che lo spettro potesse introdursi da laggiù via terra, era comparso, propagato via mare, da navi mercantili siriane, quasi contemporaneamente, in parecchi porti mediterranei, sollevando la testa a Tolone e Malaga, mostrando la sua maschera più volte a Palermo e a Napoli, sembrando pure che non volesse più ritirarsi dalla Calabria e dalla Puglia. Il nord della penisola era stato risparmiato. Tuttavia alla metà di maggio di quell'anno, a Venezia furono trovati, nello stesso giorno, i terribili vibrioni nei cadaveri consunti e nerastri d'un mozzo e d'una fruttivendola. I casi vennero taciuti. Ma dopo una settimana ce n'erano dieci, venti, trenta e pure in diversi sestieri. Un austriaco che per diporto s'era trattenuto qualche giorno a Venezia, ritornato nella sua cittadina, morì con sintomi inequivocabili, e il fatto causò la comparsa sui giornali tedeschi delle prime voci sulla disgrazia nella città lagunare. Le autorità veneziane fecero rispondere che le condizioni sanitarie della città non erano mai state migliori, e presero le necessarie misure di sicurezza. Ma probabilmente generi alimentari, verdure, carne e latte erano già infetti, perché, nonostante smentite e occultamenti, la morte si estese distruggendo nelle anguste calli, e il caldo estivo, subentrato prematuro, intiepidendo l'acqua dei canali, favorì in modo particolare la diffusione. Sembrava addirittura che l'epidemia si fosse rinvigorita di forze, raddoppiata di tenacia e fertilità. I casi di guarigione erano rari; l'ottanta per cento dei colpiti moriva, e pure in modo orrendo, perché il male insorgeva con estrema violenza, presentando spesso quella forma pericolosissima detta «asciutta». In tale eventualità il corpo non riusciva neppure a espellere l'acqua secreta in abbondanza dai vasi sanguigni. In poche ore il malato, insecchitosi, soffocava per il sangue divenuto viscido come la pece, tra crampi e lamenti rauchi. Era da reputarsi fortunato se, come talvolta accadeva, all'accesso seguiva, dopo un leggero malessere, un deliquio profondo dal quale non si svegliava più, o quasi. Al principio di giugno furono riempiti tacitamente i padiglioni d'isolamento dell'ospedale civico, nei due orfanotrofi cominciavano a mancare i posti, tra la riva delle Fondamenta Nuove e San Michele, l'isola del cimitero, regnava un movimento d'intensità spaventosa. Ma il timore di una rovina troppo generale, il riguardo per l'esposizione di pittura recentemente aperta nel parco pubblico, per le enormi perdite che, in caso di panico e proscrizioni, avrebbero minacciato gli alberghi, i negozi, tutta la molteplice industria turistica, si mostrarono nella città più potenti dell'amore per la verità e del rispetto delle convenzioni internazionali; ebbero il potere di far persistere ostinate le autorità nella politica del silenzio e della smentita. Indignato, il più alto ufficiale sanitario di Venezia aveva rassegnato le dimissioni ed era stato sostituito alla chetichella da un uomo più arrendevole. La cittadinanza sapeva; ma la corruzione dei maggiorenti insieme con la regnante incertezza generale, con lo stato d'emergenza in cui la morte vagabonda aveva trasferito la città, produsse una certa depravazione degli strati inferiori, un incoraggiamento a impulsi foschi e antisociali, che si manifestò con sfrenatezza, impudicizia e crescente criminalità. Contro il solito la sera si notavano molti ubriachi; gentaglia malvagia, dicevano, rendeva di notte le strade malsicure; c'erano stati ripetuti casi di rapina e persino d'omicidio, in quanto già due volte era stato scoperto che persone presunte vittime dell'epidemia, erano state invece eliminate con il veleno dai loro propri familiari; la sciatteria professionale assumeva forme sfacciate e dissolute, prima d'allora mai conosciute in quei posti, mentre erano state di casa nel sud del paese e in Oriente.

L'inglese disse di tutto questo le cose essenziali. «Farebbe bene a partire,» concluse. «Meglio oggi che domani. Non si può andare avanti più di due giorni, poi verrà proclamato il blocco.» «La ringrazio,» disse Aschenbach, e uscì dall'ufficio.

L'afa stagnava nella piazza senza sole. Stranieri ignari stavano seduti nei caffè o in piedi, tutti ricoperti di piccioni, davanti alla chiesa, e guardavano gli animali che beccavano, brulicando, battendo le ali, spingendosi, i chicchi di granoturco offerti nei cavi delle mani. In preda a un'eccitazione febbrile, trionfando per il possesso della verità, e pure con un senso di schifo sulla lingua e un raccapriccio esagerato, il solitario passeggiava avanti e indietro sulle piastrelle della meravigliosa piazza. Stava riflettendo su un'azione purificatrice e onesta. Avrebbe potuto, la sera, dopo la cena, avvicinarsi alla signora adorna di perle e dirle quanto testualmente aveva delineato: «Signora, permetta allo straniero di esserle utile con un consiglio, con un avvertimento che l'affarismo le nasconde. Parta subito, con Tazio e le sue figlie! Venezia è infetta.» Poi avrebbe potuto posare una mano sulla testa dello strumento d'una divinità beffarda, per salutarlo. E fuggire da quella palude. Ma al tempo stesso sentiva di essere infinitamente lontano dal volerlo, un tal passo. Lo avrebbe riportato indietro, lo avrebbe fatto ritornare in se stesso; ma chi ormai è uscito di sé, non aborrisce nulla più del ritorno in sé. Si ricordò d'un edificio candido, adorno d'iscrizioni luccicanti nel tramonto, nella cui mistica trasparente s'era smarrito l'occhio del suo spirito; e si ricordò pure di quella strana figura d'errabondo che aveva destato, nell'anziano, vagante desiderio giovanile di terre lontane e sconosciute; ed il pensiero del ritorno, di posatezza, sobrietà, fatica e maestria, lo disgustò in tal misura da fargli contrarre il viso in un'espressione di malessere fisico: «Bisogna tacere!» bisbigliò con impeto. «E tacerò!» La coscienza della consapevolezza, della complicità lo inebriava, come piccole quantità di vino inebriano un cervello affaticato. La visione della città colpita e trascurata, librantesi confusa nel suo spirito, accendeva in lui speranze inconcepibili, oltre la ragione e immensamente dolci. Ma che poteva essere per lui la tenera felicità di cui prima, per un momento aveva sognato, paragonata con tali lusinghe? Che gliene importava d'arte e di virtù, di fronte ai vantaggi del caos? Tacque e rimase.

Quella notte fece un sogno terribile, se sogno si può definire un evento corporeo spirituale capitato nel più profondo del sonno e nella più completa libertà e presenza sensuale, senza però vedersi in giro e astante, fuori degli avvenimenti, nello spazio; la loro scena era piuttosto la sua stessa anima, e v'irruppero dall'esterno abbattendo la sua resistenza, una resistenza profonda e spirituale, passarono lasciandosi dietro annientato il suo essere, devastata la cultura della sua vita.

Paura fu il principio, paura e smania e una curiosità inorridita per quanto stava per accadere. Regnava la notte e i suoi sensi origliavano; perché da lontano andava avvicinandosi tumulto, frastuono, un miscuglio di rumori: strepito, squilli e tuoni cupi e anche giubilo stridente e un certo urlo con una u prolungata, frammisto tutto e coperto in modo orrendo e dolce da un suono di flauti dal sospiro profondo, dalla continuità perversa, che con penetrazione spudorata incantava le viscere. Una parola conosceva, oscura, però in grado di definire quanto stava accadendo: «Il dio ignoto.» Fioche risplendevano vampe caliginose: e riconobbe lande montane, simili a quelle attorno alla sua villetta. E nella luce straziata da alture boschive, fra tronchi e muscose rovine rupestri, si rotolavano, precipitando vorticosi: uomini, animali, un branco, una frotta irruente e sommergevano il dirupo con fiamme, corpi, trambusto e ridda vorticante. Donne, incespicanti su vesti di pelle troppo lunghe, pendenti dalla loro cintola, scuotevano, sul capo gemente e rovesciato indietro, dei tamburelli, sventolavano fuochi polverosi di fiaccole e pugnali nudi, stringevano in mezzo al corpo serpenti sibilanti o, gridando, portavano il seno nelle due mani. Uomini, corna sulla fronte, ricoperti di pelli e dalla cute vellosa, curvavano il dorso e, alzando braccia e cosce, facevano rimbombare piatti di ferro e battevano furenti su timpani, mentre ragazzi imberbi, con pertiche frondose, punzecchiavano caprioli alle cui corna s'aggrappavano e dai cui salti, esultando, si lasciavano trascinare. E gli infervorati urlavano il richiamo dalle consonanti tenui e dall'u prolungata alla fine, in modo dolce e furioso ad un tempo, come mai altro n'era stato sentito: qui risonava gridato nell'aria, quasi bramito da cervi, là si ripeteva a più voci, in confuso trionfo, e s'incitavano a danzare e ad agitare le membra, senza mai lasciarlo ammutolire. Ma il suono allettante e profondo dei flauti penetrava e dominava ogni cosa. Non allettava forse anche lui, sperimentatore avverso, con ostinatezza sfrontata, alla festa e all'abuso del sacrificio estremo? Grande era la sua ripugnanza, grande la paura, integra la volontà di proteggere fino all'ultimo il proprio essere contro l'ignoto, il nemico dello spirito riflessivo e dignitoso. Ma il fracasso, l'urlio, moltiplicati dalla echeggiante parete del monte, crescevano, si propagavano, si trasformavano in pazzia affascinante. Vapori opprimevano i sensi, l'odore mordente dei caprioli, atmosfera di corpi ansanti e un alito come d'acqua imputridita, e per giunta un altro ancora, conosciuto: di ferite e di malattia infettiva. Il cuore rintronava ai colpi di timpano, il cervello vorticava, fu preso da ira, infatuamento, voluttà stordente, e l'anima sua desiderò con ardore d'unirsi alla ridda del dio. Il simbolo osceno, gigantesco, di legno, fu scoperto e innalzato: e poi dissoluti urlarono la parola d'ordine. La schiuma alle labbra, smaniavano, a vicenda s'eccitavano con gesti lascivi, tra risa e gemiti s'infilzavano pungoli nella carne, leccandosi il sangue delle membra. Ma con loro, in loro, anche il sognatore era in preda del dio ignoto. Anzi erano lui stesso, quando irruendo e ammazzando si gettarono sulle bestie, inghiottendo brandelli fumanti, quando, sullo sconvolto terreno muscoso, cominciò una promiscuità senza fine in sacrificio al dio. E l'anima sua assaporò lussuria e furore della perdizione.

Da questo sogno l'afflitto si risvegliò snervato, sfinito, impotente in preda al demonio. Non temeva più gli sguardi indagatori delle persone; esporsi al loro sospetto non l'affliggeva. Anch'esse partivano, fuggivano; numerose cabine alla spiaggia erano deserte, la sala da pranzo mostrava grandi vuoti, in città solo di rado si vedeva ancora un forestiero. La verità sembrava fosse trapelata, il panico, nonostante la congiura degli interessati, non poteva essere più a lungo tenuto a freno. Ma la signora con la collana di perle rimase con i suoi, o perché le voci non le erano pervenute, o perché aveva troppo orgoglio, troppo coraggio per cedere: Tazio restò; e nell'altro, nel suo stordimento, sembrava a volte che fuga e morte potessero allontanare di torno ogni ostacolo vivente, lasciando lui solo con il bello sull'isola, e quando la mattina il suo sguardo si posava opprimente, irresponsabile e fisso sul desiderato, quando al cadere del giorno lo seguiva in modo turpe per le calli in cui bazzicava furtiva la morte schifosa, la mostruosità gli pareva ricca di prospettive, la legge morale inoperante.

Come ogni amante, desiderava piacere, temendo amaramente di non riuscirci. Completava l'abbigliamento con particolari di serenità giovanile, portava pietre preziose, usava profumi, più volte durante il giorno impiegava molto tempo per la toletta, e andava a tavola ingioiellato, eccitato e ansioso. Al cospetto della dolce giovinezza che lo affascinava, provava schifo per quel suo corpo invecchiato; la vista dei capelli grigi, dei lineamenti duri, lo precipitava in vergogna e in disperazione. Si sentiva spinto a ristorare e restaurare il fisico; e andò spesso dal parrucchiere dell'albergo.

Avvolto nell'asciugamano, appoggiato alla sedia, sotto le mani esperte del blaterone, si osservò tormentato nello specchio. «Grigio,» disse storcendo la bocca. «Un poco,» rispose l'uomo. «E cioè soltanto per colpa d'una piccola trascuratezza, d'una noncuranza per le cose esteriori, comprensibile in persone importanti, ma certo non affatto lodevole, senza contare che proprio tali persone non dovrebbero avere pregiudizi di naturalezza e artificiosità. Se il rigorismo di certa gente verso l'arte cosmetica, si estendesse, per logica, anche ai denti, lo scandalo non sarebbe poco. In fondo abbiamo l'età che spirito e cuore sentono, e i capelli grigi sono, in certe circostanze, un paradosso maggiore di quello che sarebbe il tanto disprezzato ritocco. Nel caso suo, signore, si ha diritto al colore naturale dei capelli. Mi permette di restituirglielo?»

«E come?» domandò Aschenbach.

L'interrogato lavò i capelli del cliente con due tipi d'acqua, uno chiaro e l'altro scuro, e tornarono neri come in gioventù. Poi con il ferro li ondulò mollemente, e si fece un po' indietro per squadrare il risultato delle sue cure.

«Adesso,» aggiunse, «ci sarebbe ancora solo da rinfrescare un po' la pelle del viso.» E come uno che non riesca a smettere, non riesca ad appagarsi, passò con operosità sempre ravvivata di fresco, da una manipolazione all'altra. Aschenbach, incapace di resistenza, anzi speranzoso ed eccitato da quanto stava accadendo, vide nello specchio i sopraccigli arcuarsi più decisi, più regolari, il taglio degli occhi allungarsi e questi aumentare di lucentezza per un leggero rilievo alle palpebre, vide più sotto, dove la pelle era stata marrone cuoio, ravvivarsi un carminio tenue, applicato con delicatezza, le labbra, poco prima ancora esangui, inturgidirsi color lampone, i solchi delle guance, della bocca, le rughe degli occhi, sparire sotto crema e alito di gioventù, e scorse, con palpitazione di cuore, un giovane florido. Il cosmetista infine si dichiarò soddisfatto, ringraziando alla maniera di quella gente, con servile cortesia, colui che aveva servito. «Un favore di poca importanza,» disse dando un ultimo tocco all'aspetto di Aschenbach. «Ora il signore può innamorarsi senza esitazioni.» L'infatuato se ne andò felice, confuso e timido. Aveva una cravatta rossa, un largo cappello di paglia con nastro multicolore.

S'era alzato un forte vento tiepido; pioveva di rado e poco, ma l'aria era umida e densa. Buffi sbatacchiamenti e sibili avvolgevano l'udito, e al febbricitante sotto il cosmetico, pareva agissero nello spazio spiriti del vento di specie malvagia, ostili uccelli di mare, che sconvolgevano, rosicchiavano e lordavano il pasto del condannato. Perché l'afa arrestava l'appetito, irresistibile sorgeva l'idea che i cibi fossero avvelenati con elementi contagiosi.

Sulle orme del bello, Aschenbach, un pomeriggio, s'era smarrito nella confusione intensa della città malata. Non avendo senso d'orientamento, perché stradine, canali, ponti e piazzette son troppo simili, incerto pure sui punti cardinali, si preoccupava solo di non perder di vista la figura seguita con anelito, e, costretto a vergognosa circospezione, schiacciato a muri, cercando protezione dietro la schiena di coloro che lo precedevano, per lungo tempo non s'era accorto della stanchezza e dello sfinimento arrecati al corpo e allo spirito da trasporto e continua tensione. Tazio camminava dietro i suoi, nei passaggi stretti, in generale, cedeva il passo alla governante e alle sorelle simili a suore, e nel girellare solo, di tanto in tanto, voltava il capo per assicurarsi, con uno sguardo dei suoi occhi d'un caratteristico grigio crepuscolo, se il suo amante lo seguisse. Lo vedeva e non lo tradiva. Inebriato da tale scoperta, allettato in avanti da quegli occhi, menato per il naso dalla passione, l'innamorato inseguiva in segreto la sua sconveniente speranza, per vedersene infine pure frodato della semplice vista. I polacchi avevano traversato un ponte a volta stretta, l'altezza dell'estradosso li nascose all'inseguitore il quale, a sua volta, giunto in cima, non li vide più. Li cercò in tre direzioni, diritto e lungo le due parti della banchina stretta e sporca, invano. Snervamento, debolezza lo costrinsero infine a desistere dalle ricerche.

Il capo bruciava, il corpo era ricoperto di sudore appiccicoso, il collo tremava, l'affliggeva una sete insopportabile, e cercò intorno un qualsiasi refrigerio momentaneo. Davanti a una botteguccia di verdura, comprò un po' di frutta, fragole maturissime e morbide, e le mangiò camminando. Una piazzetta abbandonata, di bellezza incantevole, gli s'apri davanti, la riconobbe, era stato lì che alcune settimane prima aveva concepito il suo disperato piano di fuga. Sedutosi sui gradini del pozzo, in mezzo alla piazza, appoggiò il capo al parapetto di pietra. C'era silenzio, tra i ciottoli del lastricato aveva attecchito dell'erba, tutt'attorno immondizie. Tra le case, guastate dalle intemperie, di altezza difforme, in cerchio, una sembrava un palazzo con archi delle finestre a sesto acuto, dietro le quali regnava il vuoto, e con balconcini a leone. Al pianterreno di un'altra si trovava una farmacia. Folate di vento caldo portavano, di tanto in tanto, odore di fenolo.

Seduto là, il maestro, il dignitoso artista, l'autore di Uno sciagurato, che in pura forma così esemplare aveva rinnegato la vita zingaresca e l'abisso profondo, sfrattato la voragine della simpatia e respinto l'ignobile, lui, l'arrivato che, trionfatore della sua scienza e venuto fuori dall'ironia, s'era abituato agli impegni della fiducia collettiva, lui, la cui fama era legale, il cui nome era nobilitato, e sul cui stile i ragazzi eran tenuti a istruirsi, era seduto là, le palpebre abbassate, solo a volte vi spuntava sotto, nascondendosi di nuovo rapido, uno sguardo laterale di derisione e perplessità, e le labbra cascanti, con il rilievo cosmetico, formavano alcune parole da quanto il suo cervello semiassopito creava di stravagante logica chimerica.

«In quanto la bellezza, Fedone, ricordatelo, solo la bellezza è divina e al tempo stesso visibile, ed è quindi la via del sensuale, è, piccolo Fedone, la via dell'artista verso lo spirito. Ora, credi tu, mio caro, che possa mai raggiungere la saggezza e la vera dignità virile, colui per il quale la via verso lo spirito passa per i sensi? Oppure credi invece (ti lascio libero di decidere) che questa sia una via nocivo-amena, in realtà una via erronea e peccaminosa, la quale necessariamente conduce al fallo? Perché, devi sapere che noi poeti non possiamo seguire la via della bellezza senza che Eros vi s'accompagni erigendosi a guida; anzi, fossimo pure eroi, a modo nostro, e modesti guerrieri, siamo come donne, in quanto passione è il nostro innalzamento, e il nostro desiderio deve restare amore. Questa è la nostra voluttà e la nostra vergogna. Vedi bene ora che noi poeti non possiamo essere né saggi né dignitosi? Che dobbiamo smarrirci, dobbiamo restare dissoluti e avventurieri del sentimento? La maestria dello stile nostro è menzogna e buffoneria, la nostra fama e onorabilità una farsa, la fiducia della massa verso di noi è ridicolissima, l'educazione del popolo e della gioventù per mezzo dell'arte, un'impresa ardita da proibire. Perché come potrebbe essere adatto come educatore colui nel quale è innata una tendenza incorreggibile e ovvia per la voragine? Noi vorremmo rinnegarla e raggiungere la dignità, ma comunque ci voltiamo, ci attira. Così rinunciamo, per esempio, alla conoscenza disgregante, in quanto la conoscenza, Fedone, non è né dignitosa né severa; è sapiente, conciliante, remissiva, senza ritegno né forma; ha simpatia per la voragine, è la voragine stessa. Respingiamola allora con decisione e in seguito il nostro sforzo vada unicamente alla bellezza, vale a dire, a semplicità, grandezza, nuovo rigore e anche alla seconda disinvoltura e alla forma. Ma forma e disinvoltura, Fedone, portano all'ebbrezza e alla bramosia, portano forse a un orrendo attentato del sentimento, l'eletto che è ripudiato dalla sua propria bella severità quale infame, portano alla voragine, anche esse alla voragine. Noi poeti, dico, siamo portati, perché noi non sappiamo elevarci, sappiamo soltanto darci alla dissolutezza. E ora me ne vado, Fedone, tu rimani qui; e solo quando non mi vedrai più, te ne potrai andare.»

Alcuni giorni dopo, Gustav von Aschenbach, sentendosi poco bene, uscì dall'Hotel des Bains in un'ora del mattino più tarda del solito. Aveva avuto da lottare con certi accessi di vertigini, soltanto semisomatiche, accompagnate da una paura in continuo aumento, da una sensazione di mancanza di scampo e di prospettive, di cui non riusciva a capire se si riferisse al mondo esterno o alla sua propria vita. Notata nell'atrio una grande quantità di bagagli pronti per il trasporto, chiese a uno dei guardaporte chi fosse a partire, e in risposta ebbe quel nome nobile polacco che, in fondo, s'era aspettato. Lo ascoltò, senza che i suoi lineamenti deperiti si alterassero e con quella lieve alzata del capo con cui si dà incidentalmente atto di qualcosa che non era necessario conoscere, e chiese ancora: «Quando?» Gli fu risposto: «Dopo il pranzo.» Annuì e si diresse verso il mare.

L'atmosfera era inospitale. Sulla superficie ampia e piatta dell'acqua, che separava la spiaggia dal primo esteso banco di sabbia, correvano, dal mare verso terra, brividi increspanti. Autunno, sopravvivenza sembravano essersi adagiati su quel luogo di spensieratezza, un tempo animato tanto policromo e ora quasi deserto, dove la sabbia non veniva più pulita. Una macchina fotografica, apparentemente senza padrone, era sul treppiedi, all'orlo del mare, e un panno nero, allargato sopra, svolazzava schioccando al vento già più fresco.

Tazio, con due o tre compagni, quelli che gli erano rimasti, si muoveva a destra, davanti alla cabina dei suoi, mentre, una coperta sui ginocchi, quasi nel mezzo tra il mare e la fila delle cabine, riposandosi su una sdraio, Aschenbach lo guardò ancora una volta. Il gioco, non sorvegliato in quanto le donne forse erano occupate nei preparativi di viaggio, procedeva disordinato e stava degenerando. Quel robustone con il vestito a cintura e i capelli neri impomatati, chiamato «Jasciu», irritato e accecato da un getto di sabbia in faccia, costrinse Tazio alla lotta, che finì presto con la caduta del bello, più debole. Ma, quasi nel momento della separazione il sentimento servile dell'inferiore si fosse tramutato in crudele brutalità per vendicarsi di una lunga schiavitù, il vincitore non abbandonò il soccombente, ma premette, inginocchiandosi sulla sua schiena, il viso di lui tanto a lungo nella sabbia, che Tazio, in ogni caso già senza fiato per la lotta, minacciava di soffocare. I suoi tentativi di disfarsi dell'oppressore erano spasmodici, per istanti cessarono del tutto, riprendendo poi solo come sussulti. Inorridito, Aschenbach voleva balzar su per salvarlo, quando il brutale abbandonò finalmente la vittima. Tazio, pallidissimo, si alzò per metà, restando, appoggiato ad un braccio, parecchi minuti immobile, i capelli scomposti, gli occhi offuscati. Poi, alzatosi completamente, s'allontanò pian piano. Lo richiamarono, prima vivaci, poi inquieti e pregando: lui non ascoltava. Il bruno, forse preso subito da pentimento per l'eccesso, lo raggiunse cercando di rappacificarlo. Un'alzata di spalle lo respinse. Tazio camminava di traverso giù in direzione del mare. Era a piedi nudi e portava quel vestito di tela rigata con la cravatta rossa.

Sull'orlo dei flutti, il capo chino, s'indugiò a disegnare con la punta del piede, nella sabbia umida, delle figure, inoltrandosi poi nell'acqua bassa, che nel punto più profondo non arrivava a bagnargli i ginocchi, l'attraversò, camminando fiacco fino al banco di sabbia. Là si fermò un momento con il viso rivolto lontano, mettendosi poi a percorrere lento, a sinistra, la lunga e stretta fascia di sabbia scoperta. Separato dalla terraferma da un largo specchio d'acqua, separato dai suoi compagni dal suo risentimento orgoglioso, figura appartatissima e isolata, i capelli svolazzanti, vagava laggiù fuori, nel mare, nel vento, davanti all'infinito nebuloso. Un paio di volte si fermò a guardare. E improvvisamente, quasi spinto da un ricordo, da un impulso, volse il busto, una mano sul fianco, mutando la sua posizione primitiva, e guardò oltre le spalle, verso la spiaggia.

Lo spettatore era seduto là come un tempo, quando per la prima volta, lanciato da quella soglia, quello sguardo grigio crepuscolo aveva incontrato il suo. La testa, appoggiata allo schienale, aveva seguito, lenta, i movimenti di quello che laggiù camminava, poi si alzò, quasi a incontrare lo sguardo, e ricadde sul petto così che gli occhi guardavano dal basso, mentre il viso mostrava l'espressione floscia e intimamente abbandonata di un sonno profondo. Lui però si sentiva come se il pallido e amato psicagogo là fuori gli sorridesse, lo chiamasse; come se, togliendo la mano dal fianco e additando un punto lontano, si librasse in avanti nell'immensità promessa. E, come già altre volte, si accinse a seguirlo.

Passarono minuti prima che accorressero in aiuto dell'uomo caduto sul fianco, nella poltrona. Lo portarono in camera sua. E il giorno stesso, un mondo impressionato e deferente apprese la notizia della sua morte.