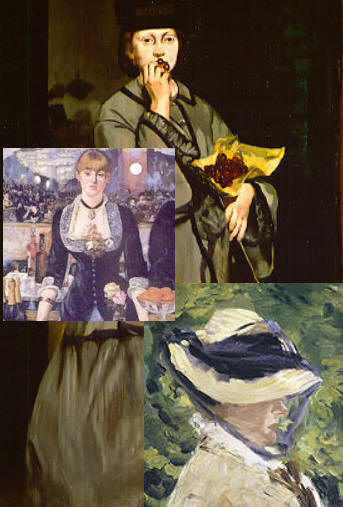

Manet - soggetti femminili

Monet, Rue Montorgueil imbandierata, 1878

Le vecchine

I

Nelle pieghe sinuose delle

vecchie capitali,

dove tutto, anche l’orrore, ha un suo incanto,

spio, fedele ai miei umori fatali,

esseri decrepiti, bizzarri e affascinanti.

Quei mostri un tempo erano donne,

Eponina o Laide! sgangherate, ingobbite,

contorte, amiamole! sono ancora anime.

Sotto lacere gonne e freddi tessuti

arrancano, flagellate da raffiche inique,

fremono al chiasso delle carrozze pubbliche

stringendo al fianco, come reliquie,

borsette a fiori o a trame enigmatiche;

trottano, in tutto simili a marionette;

a volte si trascinano come bestie ferite,

o senza volerlo ballano, povere campanelle

cui s’attacca un Demone crudele! Sfinite,

pure hanno occhi come succhielli,

lucenti come pozze dove l’acqua dorme;

hanno gli occhi divini della fanciulla

che si stupisce e ride d’ogni cosa che brilla.

- Avete notato che spesso la bara d’una vecchia

è piccola quasi come quella d’un bimbo?

È un segno d’un gusto intrigante e strambo

quello che la saggia Morte mette in siffatte bare,

e quando intravedo un fantasma gracile

attraversare il brulicante quadro di Parigi,

sempre penso che quell’essere fragile

verso una nuova culla s’incammini adagio;

a meno che, guardando quelle membra discordi

e usando la geometria, non mi metta a calcolare,

quante volte l’operaio debba cambiare

la forma della cassa che conterrà quei corpi.

- Quegli occhi son pozzi di lacrime a milioni,

crogiuoli che un metallo raffreddato screziò...

Occhi misteriosi dagli invincibili fascini

per colui che l’austera Sventura allattò!

II

Del defunto

Frascati Vestale innamorata;

sacerdotessa di Talia, di cui un suggeritore

interrato, ahimè! sa il nome; famosa svaporata

che il

Tivoli ombreggiò quand’era in fiore,

tutte m’inebriano! ma fra questi esseri fragili

c’è chi, facendo un miele del suo dolore,

ha detto alla Devozione che offriva le sue ali:

possente Ippogrifo, portami con te nell’etere!

L’una addestrata alla sventura dalla sua patria,

l’altra, oppressa di dolori dal marito,

l’altra ancora, Madonna trafitta dal figlio,

avrebbero fatto un fiume con il loro pianto!

III

Di queste vecchine quante ne ho seguite!

una, fra le altre, nell’ora in cui il sole declina

straziando il cielo di vermiglie ferite,

in disparte, pensosa, su una panchina,

ascoltava una di quelle sonore fanfare

di cui i soldati a volte inondano i giardini,

e che, nelle sere d’oro in cui ci si sente ravvivare,

versano un po’ d’eroismo nel cuore dei cittadini.

Ancora diritta, fiera e seguendo il ritmo,

assorbiva avida quel canto vivo e guerriero;

talvolta apriva l’occhio come una vecchia aquila;

la sua fronte di marmo sembrava fatta per l’alloro!

IV

Così, stoiche e senza lamenti, ve ne andate

attraverso il caos delle città eccitate,

madri dal cuore trafitto, sante o baldracche,

il cui nome un tempo era su tutte le bocche.

Ora nessuno vi riconosce, voi che foste

la grazia e la gloria! un rude ubriacone

passando v’irride con amorose proposte;

dietro di voi saltella un piccolo mascalzone.

Vergognose d’esistere, ombre rattratte,

timorose, la schiena curva e rasente i muri;

nessuno più vi saluta, strani destini!

Rottami d’umanità per l’eterno maturi!

Ma io, che da lontano teneramente sorveglio,

inquieto, il vostro incerto cammino,

come se fossi vostro padre, o meraviglia!

a vostra insaputa gusto un piacere clandestino:

vedo sbocciare le vostre passioni novizie;

vivo, cupi o raggianti, i vostri giorni perduti;

il mio cuore moltiplicato gode ogni vostro vizio!

Il mio spirito risplende d’ogni vostra virtù!

Rovine! mia famiglia! o cervelli congeneri!

io vi do ogni sera un solenne addio!

dove sarete domani, Eve ottuagenarie,

su cui pesa il tremendo artiglio di Dio?

Voltando le

spalle al mondo della natura ( che non popola stabilmente l'immaginario

poetico di Baudelaire ) il poeta incontra la città, la Parigi delle

ristrutturazioni di Haussmann, che la fanno diventare una città moderna, a

tratti irriconoscibile. Un numero considerevole di composizioni dei

Fiori del male hanno come tema la città: la raccolta presenta

l'intera sezione Tableaux parisiens ( Quadri

parigini ) imperniata sul rapporto tra la città e il poeta.

E' Parigi con i suoi originali emblemi di vita, malamente ancorati ai

paesaggi della modernità, che ci fa intuire a quali aspetti della vita

urbana Baudelaire si interessi. Non si rivolge tanto a ciò che la città

mostra, ma a quanto essa è intenta a celare scrupolosamente ( miseria,

degrado, bassezza morale, prostituzione ). Parigi è rivissuta in modo

contraddittorio nelle menti e nei cuori di soggetti apparentemente

marginali, rigorosamente recuperati dalla poesia come preziosi emblemi di

vita. Le vecchine,

i ciechi, la

passante sono altrettanti elementi di questo indistinto e

brulicante consorzio umano, che la città include nelle sue strutture urbane,

ormai disumanizzanti.

L'attenzione del poeta per questi soggetti è spontanea, non

semplicemente curiosa: essi

incarnano - un po' misteriosamente - la tensione verso

l'amore, il rifiuto della piattezza quotidiana del vivere, la costante

interrogazione sul senso delle cose. E Baudelaire li osserva, li scruta

amorosamente, li ama, li canta come i veri interpreti dell'unica bellezza

che la città sa riservare al poeta.

" Baudelaire pare non dimenticare mai la comunità degli uomini.

Essa si trova sempre là, nella sua indistinta totalità - mentre "un'oscura

atmosfera avviluppa la città" - e gli esseri si differenziano, pur

restando parte di un'anonima collettività. Anche se "agli

uni <la città> porta la pace, agli altri pensieri e turbamenti".

Una certa forma di solidarietà agisce al di sopra degli individui,

attraversando le masse anonime. Così i ciechi possono passare senza

sapere che il poeta è legato a loro da una comune inquietudine metafisica:

questa solidarietà non di meno è effettiva. Baudelaire ha avuto l'acuto

sentimento di tale implicita forma di solidarietà e di relazionalità che

accomuna - seppur fragilmente - gli abitanti della città. Esprime il

concetto esplicitamente nella poesia A una

passante. Due esseri si incrociano, non si rivedranno più, se non

nell'eternità. Due destini si incontrano per un momento, anonimi ma non del

tutto indipendenti l'uno dall'altro ( Poichè non so dove fuggi, tu non sai dove vado,/

o tu che avrei amata, o tu che l'hai saputo! )

da G.Bonneville "Les fleurs du mal" - Profil d'une œuvre -

Hatier pp.38-39

Bonnard - Une passante

Pissarro - Il Boulevard Montmartre, 1897

La via assordante attorno a me urlava.

Alta, sottile, in lutto, dolore maestoso

una donna passò con la mano fastosa

sollevando orlo e balza, facendoli oscillare;

agile e aristocratica, con la sua gamba di statua.

Io, io contratto come un maniaco, bevevo

dai suoi occhi, cielo livido gonfio di bufera,

la dolcezza che affascina e il piacere mortale.

Un lampo... poi la notte! -

Fuggitiva beltà

il cui sguardo in un attimo mi ha risuscitato,

ti rivedrò soltanto nell'eternità?

Lontano, chissà dove! troppo tardi! forse mai più!

Poiché non so dove fuggi, tu non sai dove vado,

o tu che avrei amata, o tu che l'hai saputo!

Alcune poesie affrontano il particolare rapporto tra

l'artista, la sua attività creativa ( la poesia ) e la città. A livello

simbolico Parigi diviene la prigione da cui bisogna evadere con

l'immaginazione poetica, che è sempre atto di elevazione dal basso, dal

fermo e condizionato universo delle cose.

L'albatros e

Il cigno sono le

metafore che esprimono il bisogno di distacco fisico dalla bassezza

dell'universo umano, in uno slancio verticale, ideale verso la purezza del

cielo della creazione. Ma le due composizioni sono

accomunate anche dal persistere dei vincoli che negano questa liberazione; o

perlomeno dalla definizione del disagio a misurarsi con gli uomini

della nuova città, insensibili all'arte,

che popolano Parigi, ormai segnata dal progresso industriale, dove il

cigno non ritrova più il suo bel lago natale ma solo un secco

rivolo, mentre bagna le sue ali nella polvere. Queste immagini

restituiscono tutta la fisicità del disagio a convivere con una città,

dove la folla fa sentire ancor più solo il poeta, dove la solitudine

del resto è cercata come unico modo per ricrearsi un vero spazio

creativo. In Paesaggio Parigi è vista

dall'alto di una soffitta, come essenza lontana, decantata delle sue

impurità, idealmente rinata a fonte di ispirazione. La città del

lavoro e dei fumi si trasforma magicamente nell'immaginario poetico ,

diviene paesaggio evanescente che permette di ribaltare facilmente

i suoi ritmi monotoni con quelli della natura, facendo sognare

primavere, estati ed autunni favolosi.

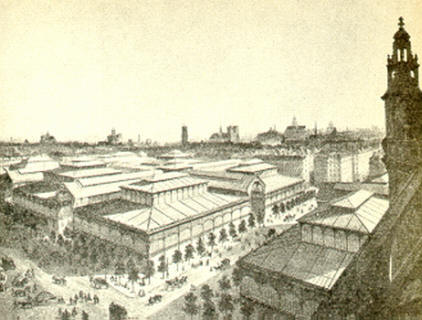

Les Halles di Parigi

Panorama de l'île de la Cité

Léon Spilliaert - Cigni

Séebeerger - Montmartre a Parigi

I

Andromaca, è a te che penso! Quel fiume,

misero e triste specchio ove un tempo brillò

l’immensa maestà della tua pena di vedova,

quel falso

Simoenta che il tuo pianto ingrossò,

d’un tratto ha fecondato la mia

memoria ferace,

mentre attraversavo il nuovo

Carrousel.

La vecchia Parigi è scomparsa (ahimè, più veloce

d’un cuore cambia l’aspetto d’una città);

solo in spirito vedo quel campo di baracche,

erbe, blocchi inverditi da acque stagnanti,

capitelli appena sbozzati e colonne a mucchi,

e confuse cianfrusaglie in vetrine luccicanti.

Là c’era un serraglio; là un mattino,

nell’ora in cui il Lavoro si ridesta

e sotto un freddo e chiaro cielo lo spazzino,

nell’aria silente, alza una cupa tempesta,

vidi un cigno fuggito dalla sua gabbia;

sfregando con i piedi palmati l’arido selciato,

trascinava le bianche piume sul suolo accidentato.

Presso un secco rivolo la bestia, aprendo il becco,

bagnava nervosamente le ali nella polvere,

e diceva, il cuore colmo del suo bel lago natale:

«Acqua, quando scenderai?

Quando tuonerai, folgore?»

Rivedo quell’infelice, mito strano e fatale,

tendere la sua testa sul collo agitato,

talvolta verso il cielo, come

l’uomo d’Ovidio,

verso il cielo ironico, d’un azzurro spietato,

come a rivolgere il suo rimprovero a Dio!

II

Parigi cambia! Ma niente nella mia malinconia

s’è mosso! blocchi, impalcature, nuovi palazzi,

vecchi sobborghi, tutto per me diventa allegoria,

e i miei cari ricordi son più grevi dei macigni.

Così davanti a questo Louvre una visione m’opprime:

penso al mio grande cigno, ai suoi folli gesti,

che, come un esule, lo rendeva ridicolo, sublime,

divorato da un desiderio eterno! e penso a te,

Andromaca, come vile animale strappata

a un grande sposo e piegata al superbo Pirro,

curva nell’estasi sopra una tomba vuota;

vedova d’Ettore, ahimè! e moglie d’Eleno!

Penso alla negra, smagrita e tisica,

che, con l’occhio torvo e i piedi nella melma,

cerca le palme assenti della maestosa Africa

dietro il muro immenso della bruma;

a chiunque ha perduto ciò che mai si ritrova,

mai, mai più! e s’abbevera con i suoi pianti

e succhia il Dolore come una buona lupa!

ai magri orfanelli simili a fiori appassiti!

Così nella foresta il mio spirito s’esilia,

un antico Ricordo suona il corno con forza!

Penso ai marinai dimenticati su un’isola,

ai prigionieri, ai vinti!... e a molti altri ancora!

È con Hölderlin che il cigno, inteso come metafora della poesia, non riesce

più a svolgere la propria funzione (o le proprie funzioni):con la crisi

dell’idealismo tedesco, o meglio, si potrebbe dire dell’idealismo

occidentale, la poesia appare irrimediabilmente inconciliabile. Una delle

poesie più famose di Hölderlin tra le più difficili di tutta la

letteratura tedesca, intitolata Hälfte des Lebens, il poeta svevo

esprime l’isolamento del poeta-cigno e la volontà di annullamento

dell’estetica romantica. Con Hälfte des Lebens l’identificazione

metaforica dei cigni con l’esistenza del poeta si realizza come perdita del

centro, come allontanamento definitivo del poeta (cigno tra i cigni) da una

condizione originaria di vita armoniosa e conciliata con la natura, in cui

dominano felicità e perfezione.

Charles Baudelaire (Le Cygne, 1860 ) si assume il compito di

trasportare il cigno sull’asfalto della metropoli. L’animale cammina

lentamente, in modo goffo e grottesco, su un terreno inadatto e non liquido:

«le pavé sec». Il soggetto poetico moderno si trova così efficacemente

rappresentato da Baudelaire nella sua dimensione orizzontale e

metropolitana. Il cigno infatti non possiede più la

capacità di volare né può in alcun modo ambire ad alcuna forma di

verticalizzazione: esso appare del tutto prigioniero dello spazio urbano. Il

povero animale non è più legato, neppure dal ricordo di un volo icarico, a

spazi non terrestri come cielo ed acqua. Si aggira prigioniero e mercificato

(«évadé de son cage») nello spazio della metropoli moderna nella sua

incommensurabilità ed anonimità. Il cigno di Baudelaire ci appare come una

visione traumatica che allude all’ingresso del soggetto poetico nella

modernità con tutto il suo carico di malinconia. Il centro è ormai un

conglomerato urbano instabile e privo di forme definitive, in cui dominano

alienazione, schiavitù e reificazione. Il soggetto

poetico (lo spirito, l’immaginazione lirica) può sopravvivere solo come

antinomia al mondo materializzato e reificat

da http://www.dllc.unicas.it/riviste/Trame/trame_vol2/bontempelli2.pdf

Matisse - Vaso con pesci rossi

Puvis de Chavannes, L'estate, 1873

Voglio, per comporre in castità le mie egloghe,

dormire accanto al cielo, come gli astrologhi,

e, vicino alle campane, ascoltare sognante

i loro inni solenni portati dal vento.

Dall’alto della soffitta, le mani sotto il mento,

vedrò l’officina che chiacchiera e canta;

i comignoli e i campanili, alberi di città,

e grandi cieli che fanno sognare d’eternità.

Com’è dolce veder nascere tra le brume

la stella nell’azzurro, alla finestra il lume,

i fiumi di carbone salire al firmamento

e la luna versare il suo vago incantamento.

Vedrò le primavere, le estati, gli autunni

e quando verrà l’inverno e le sue monotone nevi,

dappertutto chiuderò tende e imposte,

per costruire nella notte i miei palazzi fatati.

Mi abbandonerò al sogno di orizzonti bluastri,

di giardini, di zampilli piangenti in alabastri,

di baci, d’uccelli che cantano mattino e sera,

e tutto quello che di più infantile c’è nell’Idillio.

La Sommossa, battendo invano sul vetro,

non riuscirà a farmi alzare la fronte dal leggìo;

perché sarò immerso in quella voluttà

di evocare la Primavera con la mia volontà,

di tirar fuori un sole dal mio cuore e di fare

dei miei ardenti pensieri un tiepido aere.