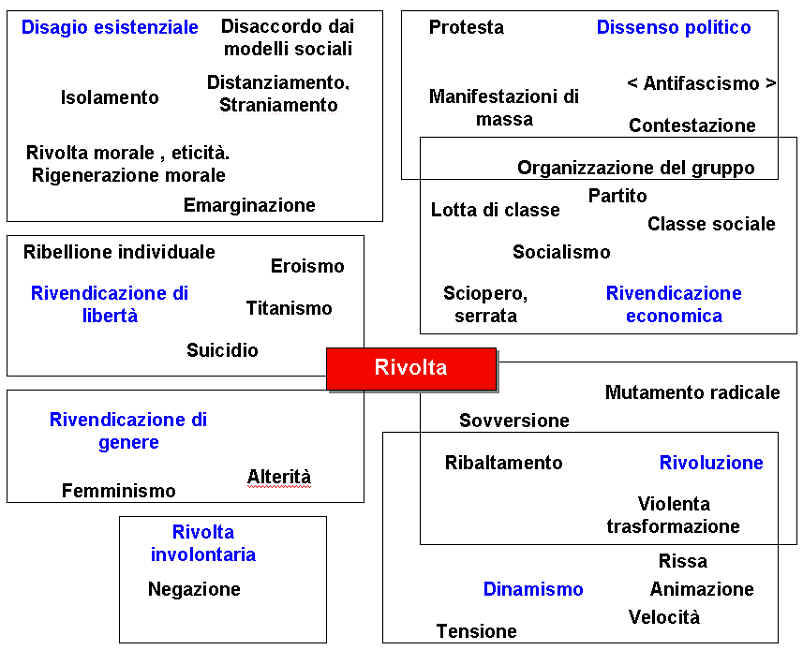

Il grafo isola alcuni ambiti in cui si può inizialmente suddividere la tematica:

- Spazio individuale di protesta. Nasce da un disagio esistenziale nei rapporti con l'esterno ( caduta di valori, emarginazione sociale o economica, isolamento artistico o culturale, mancata condivisione di valori etici....). La rivolta rimane confinata nell'ambito personale e si può manifestare linguisticamente in forme espressive distanti dai codici comunicativi, ricche di straniamento, implicazioni critiche e satiriche, oppure in forme fortemente simboliche e plurisignificative.

- Dissenso politico . Si manifesta in forme più o meno organizzate e dà vita tra l'altro alla letteratura militante, che spesso subisce censure da parte dei regimi. Si esprime altrimenti con la satira e più generalmente con il dissenso - anche spontaneo - di settori dell'opinione pubblica.

- Rivendicazioni economiche . Comprendono ogni forma di richiesta e di lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori genericamente intesi. Le forme di lotta - gestite a partire dal XIX da sindacati e partiti di massa - comprendono la tradizionale arma dello sciopero enfatizzato in aluni romanzi naturalisti della fine dell'800.

- Rivendicazione di libertà. Sono le lotte per l'indipendenza nazionale portate avanti in alcune aree europee nell'800 ( es. Risorgimento italiano ) oppure quelle rivolte contro i regimi totalitari nel '900. Ad elaborare i programmi ideali ed i piani di azione sono singoli uomini politici o pensatori, mentre le masse popolari sono coinvolte nelle azioni insurrezionali che danno il via alle trasformazioni politiche.

-Rivendicazioni di genere. Sono le forme di pensiero femminile che si ritagliano uno spazio di autonomia sempre più rilevante nel panorama culturale, monopolizzato tradizionalmente dal pensiero maschile. Quella delle donne si configura come una vera e propria rivolta contro i modelli culturali del passato ed i personaggi femminili mostrano una notevole originalità nell'affrontare le problematiche sociali e nel proporre stili di vita innovativi e contestatori della morale corrente ( es. S. Aleramo, Una donna, Pirandello, L'esclusa ).

- Rivolta come animazione. E' un'interpretazione tutta estetica del concetto. Esso è rivalutato dai Futuristi ed in genere dalla cultura delle avanguardie del primo '900 come sinonimo di animazione, di tensione positiva verso il cambiamento ( la guerra viene definita la sola igiene del mondo ), che si lega analogicamente con il progresso tecnico e lo stesso concetto di rivoluzione.

- Rivolta involontaria E' un concetto di Ungaretti e segna il rifiuto istrintivo, la negazione della guerra come inutile distruttività dell'uomo contro l'uomo. Paradossalmente in questo caso il concetto di rivolta non valorizza lo scontro, l'animosità, la violenza della sopraffazione, che tende a mutare uno stato di cose. Piuttosto esso si rifà alla tensione morale che resiste all'incitamento distruttivo e comprende la natura solidale dell'istinto di conservazione del genere umano.

Il percorso

analizza sia le motivazioni che portano singoli e masse all’impegno

politico e sociale - da sempre attivo nella storia e che l'età

romantica ha particolarmente valorizzato - sia le manifestazioni

concrete della protesta, sotto forma di dissensi, scioperi,

insurrezioni, episodi di guerra.

I personaggi letterari vivono tutta la tensione interiore legata a

tale dissenso nei confronti del potere, affrontano talora le

conseguenze tragiche legate alla loro coerenza ( anche con il sacrificio

della vita), ma raramente abbracciano ideali superficialmente condivisi a

livello di massa. Il singolo ha le sue ragioni private, vive da solo e

problematicamente il conflitto soprattutto dentro se stesso. Crea

spesso un suo universo di lotta e combatte battaglie personali per

trovare la sua vera autonomia. Talora vive come un senso di colpa

la sua incapacità all'azione concreta oppure demistifica gli ideali

collettivi.

Le forme di lotta dei gruppi e delle masse talvolta sono

celebrate dalla letteratura, talaltra sono viste nella loro istintività

ed insensatezza, poiché troppo spontanee e incontrollate. Il

socialismo riporta la rivolta e la lotta nell’alveo della

classe operaia e contadina ( proletariato ), mentre il clima di

guerra che apre il Novecento finisce per enfatizzare ogni forma di

scontro fisico - anche estremo - che mette in luce il coraggio del

combattente per una vera prova di vita. La Grande Guerra inizialmente

mitizza l'azione militare anche come rivendicazione sociale, di

riscatto dalla povertà, al fine di creare una coscienza collettiva capace

di sopportare i disagi della vita al fronte. Ma ben presto si leva una

vera e propria protesta morale contro la distruttività del

conflitto.

I

totalitarismi invitano alla resistenza morale e quindi alla lotta

armata per difendere le libertà civili: l'antifascismo attraversa

in molte forme la letteratura che va dagli anni Trenta fino al secondo

dopoguerra ed agli anni '50. Tuttavia l'esaltazione della Resistenza non

è univoca in letteratura e

la tematica si confonde con altre forme di rivendicazione sociale

( le ingiustizie della povertà contadina ) e con momenti di forte disagio

esistenziale ( l'ipocrisia di una storia che non ha rispetto per

i bisogni individuali, per i sentimenti, per la giustizia e l'umanità ed

anzi acuisce inconscie fobie di morte ) .

La tematica include anche le forme di protesta vibrata ma incruenta, giocata sull'espressività linguistica degli intellettuali e degli artisti, delle donne, degli emarginati tutti, esclusi violentemente dal dibattito sociale e relegati spesso a ruoli marginali, di sfruttamento e di dolorosa separatezza.