|

La nuova poesia

popolare o la poesia dei vivi.

"...Di mano in mano che le nazioni europee si riscuotevano dal sonno

e dall'avvilimento, di che le aveva tutte ingombrate la irruzione dei

barbari dopo la caduta dell'impero romano, poeti

qua e là emergevano a ringentilirle.

Compagna volontaria del pensiero e figlia ardente delle passioni, l'arte

della poesia, come la fenice, era riuscita di per sè in Europa, e di per

sè anche sarebbe giunta al colmo della perfezione. (...)

i Trovatori, né da Pindaro istruiti né da Orazio, correndo all'arpa,

prorompevano in cantici

spontanei ed intimavano all'anima del popolo il sentimento del bello. (...)

Avviata così nelle nazioni la tendenza poetica, crebbe nei poeti il

desiderio di lusingarla più degnamente.(...) Ma, ad onta degli studi e

dell'erudizione, i

poeti che dal risorgimento delle lettere più fino ai giorni nostri

illustrarono l'Europa, e che portano il nome comune di moderni, tennero

strade diverse. (...) Interrogarono

direttamente la natura:

e la natura non dettò loro né pensieri né affetti antichi, ma

sentimenti e massime moderne. Interrogarono

la credenza del popolo e n'ebbero in risposta i misteri della religione

cristiana.

Interrogarono l'animo umano e quello non disse loro che cose sentite da

loro stessi e da loro contemporanei..... "

Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, 1816

|

|

L'attività poetica rinasce in modi nuovi nell'età che vede imporsi sul

clima repressivo della Restaurazione il fervore della coscienza dei nuovi

popoli europei . L'idea di

nazione

trae ispirazione dalle

antiche tradizioni medioevali,

che valorizzano le singole etnie, e dalla tradizione cristiana,

che riflette una rinascente

spiritualità popolare a scapito dei modelli classici, universalmente

accettati fino ad ora come esempi di perfezione formale inimitabile. Il

nuovo sentimento poetico contrassegna un pubblico nuovo, più ampio ed ha

una valenza fortemente ideale e politica, in quanto si accompagna allo

spirito di libertà che attraversa le società del primo Ottocento.

La poesia dei

moderni è per

Berchet data dall'insieme

eterogeneo di atteggiamenti creativi,

che si rivolgono con spirito integro alle forze della natura, ai misteri

della religione ed ai fatti della storia dei popoli,

attualizzando

valori e situazioni, al fine di ridestare la profonda sensibilità

artistica, potenzialmente operante nella coscienza di vasti strati

popolari. In tal senso appare indispensabile conoscere le forme di

produzione letteraria che l'intera Europa produce: di qui

il valore insostituibile delle

traduzioni.

|

|

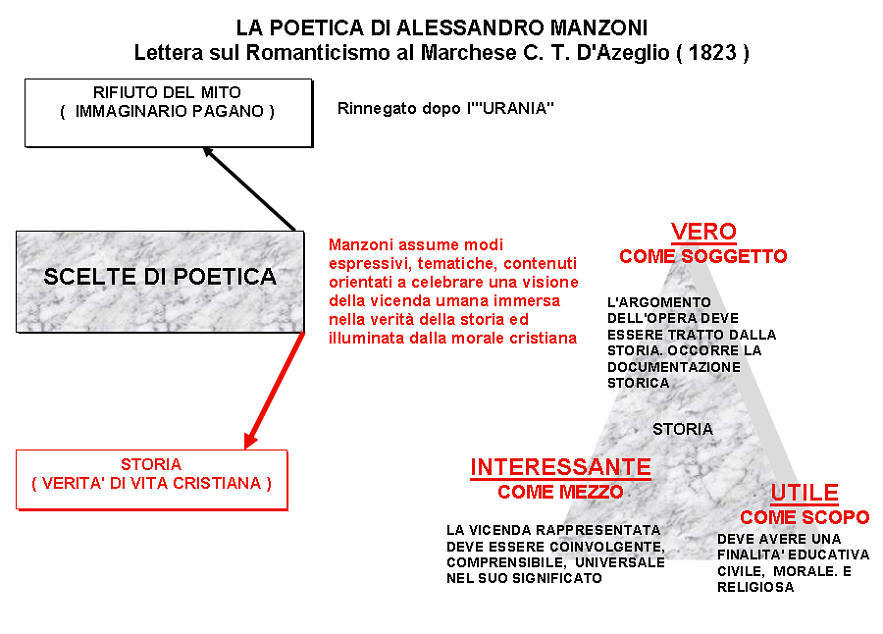

L'abbandono

dei modelli classici per una poesia vera, interessante e utile.

Dove poi l'opinioni de' Romantici erano unanimi, m'è parso, e mi pare,

che fosse in questo: che la poesia deva proporsi per oggetto il

vero come l'unica sorgente d'un diletto nobile e durevole;

giacché il falso può bensì trastullar la mente, ma non arricchirla, né

elevarla; e questo trastullo medesimo è, di sua natura instabile e

temporario, potendo essere, come è desiderabile che sia, distrutto, anzi

cambiato in fastidio, o da una cognizione sopravvegnente del vero, o da un

amore cresciuto del vero medesimo. Come il mezzo più naturale di render

più facili e più estesi tali effetti della poesia, volevano che essa

deva scegliere de' soggetti che, avendo quanto è necessario per interessare

le persone più dotte, siano insieme di quelli per i quali un maggior

numero di lettori abbia una disposizione di curiosità e

d'interessamento, nata dalle memorie e dalle impressioni giornaliere

della vita; e

chiedevano, per conseguenza, che si desse finalmente il riposo a quegli

altri soggetti, per i quali la classe sola de' letterati, e non tutta,

aveva un'affezione venuta da abitudini scolastiche, e un'altra parte del

pubblico, non letterata né illetterata, una reverenza, non sentita, ma ciecamente

ricevuta.

A.

Manzoni, Lettera sul Romanticismo |

|

F.Hayez, I vespri siciliani, 1827

|

|

L'argomento del quadro fa riferimento alla sollevazione avvenuta a

Palermo il 30 marzo 1282 contro l'oppressione del potere angioino

nell'Italia meridionale. All'uscita dalla funzione religiosa vespertina

una donna palermitana è stta oltraggiata da un francese.Immediata la

reazione:l'oltraggiatore è ferito a morte da un giovane.

I protagonisti come i cantanti di un melodramma, sono in primo piano: la

donna in deliquio, sostenuta dal fratello, il francese cadente con la

mano appoggiata sulla ferita, il giovane con la punta della spada ancora

intrisa di sangue si ritira. Intorno c'è il coro, il popolo, pronto a

riconquistare coscienza di sé nella rivolta prossima a scoppiare

|

|

La poetica manzoniana si regge sui tre elementi fondamentali del

vero come soggetto,

dell'interessante come mezzo e dell'utile come scopo. La

ricostruzione del fatto storico poggia dunque sulla

rappresentazione

attualizzata del passato, che

deve interessare un pubblico vasto con la forza e la pregnanza delle

realtà rappresentate, ma anche avere un'utilità

morale, costituendo un' utile

guida all'azione nel presente.

|

|

|

|

Ogni soggetto artistico

rievoca dunque precisi

eventi storici. Si

opera una ricostruzione

quasi teatrale delle sequenze centrali delle vicende.

I personaggi sono fortemente contestualizzati ( presentati in modo che

possano essere chiaramente ricondotti al loro tempo attraverso

l'ambientazione, le architetture, i costumi, le armi.. ). Dunque la

rappresentazione storica è frutto di

documentazione.

I temi centrali sono tuttavia anche

ricontestualizzati,

cioè presentati come

fortemente attuali nel loro valore simbolico.

E' auspicabile, nella condizione di asservimento dell'Italia

prerisorgimentale, ritrovare con la medesima energia lo spirito di

sacrificio degli eroi di cui la storia medioevale e rinascimentale è

ricca.

Quest'arte è popolare

in quanto si ricollega ed esprime

sentimenti diffusi nel popolo.

E' educativa

in quanto propone e trasmette ideali , valori

morali e civili, chiari e facilmente condivisibili.

|