|

Thomas Stearns Eliot nasce a St. Louìs (Missouri) nel 1888.

Studia filosofia all'università di Harvard e si applica alla lettura di

poeti antichi. Nel 1914 si trasferisce in Francia per motivi di studio e

quindi in Inghilterra dove poi risiederà stabilmente, lavorando per qualche

tempo (fino al 1925) come impiegato di banca. Conosce

Ezra Pound, che

esercita un notevole influsso, anche come consigliere, nella sua

elaborazione poetica: grazie a Pound pubblica nel 1917

Prufrock e altre osservazioni. In seguito pubblica

Poesie (1920),

La Terra desolata (1922), Gli uomini

vuoti (1925). Comincia anche una produzione di saggistica

letteraria di notevolissima importanza. Nel 1927 si converte al

cristianesimo (di confessione anglicana) e ottiene la cittadinanza inglese.

Lavora come dirigente di una casa editrice londinese. Pubblica quindi, fra

l'altro, il poemetto Mercoledì delle ceneri

(1927-1930) e il dramma Assassinio nella cattedrale

(1935). Del 1943 sono le meditazioni in forma di poemetto dei

Quattro quartetti. Nel 1948 ottiene il

Premio Nobel per la letteratura. Muore a Londra nel 1965.

Prufrock e altre osservazioni

Con Prufrock e altre osservazioni (1917), Poesie (1920), La Terra desolata

(1922), e più tardi con Mercoledì delle cenerí (1930) e Quattro quartetti

(1943), TS. Eliot si impone come il maggior lirico di

lingua inglese della generazione successiva a quella di Yeats; ha esercitato

un influsso notevole sulla lirica italiana e soprattutto su Montale.

La sua opera delinea un itinerario che va dalla

rappresentazione della desolazione dell'uomo e del mondo moderni, crudamente

e oggettivamente còlta nello squallore di personaggi, ambienti e destini

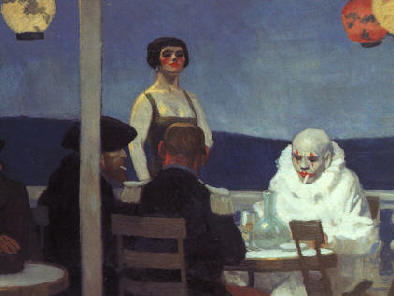

(è la `fase infernale", che testimoniamo

con Rapsodia su una notte di

vento), ad una lenta, progressiva apertura alla speranza nella

possibilità di un riscatto, che sul piano biografico culmina con la

conversione al cristianesimo (è la "fase

purgatoriale", che testimoniamo, al suo primitivo sorgere, con Gerontion).

La fase infernale. La prima fase della poesia di Eliot può essere letta come

una discesa agli inferi, una fase cioè di

conoscenza e rappresentazione del negativo del mondo e

dell'uomo moderno, senza luce alcuna di speranza. In questo quadro

Rapsodia rappresenta, col suo motivo della passeggiata notturna,

un micro-viaggio nell'abisso, una rapida discesa agli

inferi della propria coscienza, che si apre su di un paesaggio urbano

notturno e si chiude alla vigilia di un mattino che evoca una notte

spirituale e morale più profonda ancora della notte naturale.

II correlativo oggettivo.

Eliot in questa e in altre opere adotta la celebre

tecnica del "correlativo oggettivo": l'io empirico del poeta tende a

scomparire dal testo, per lasciar posto a personaggi fittizi e oggetti, la

cui natura costituisce un equivalente simbolico della condizione interiore

del poeta, della sua concezione del mondo. Si parla di correlativo oggettivo

e non di simbolismo tout court (anche se il correlativo oggettivo è una

forma simbolica) proprio in quanto il procedimento implica una sostanziale

assenza dell'io, un processo di oggettivazione (in cose e personaggi)

potenzialmente narrativo; mentre il simbolismo più canonico mette

direttamente in scena, in primo piano, l'io lacerato e tormentato del poeta,

è cioè un discorso fortemente soggettivo, tipicamente lirico.

La fase purgatoriale. La seconda fase della poesia di Eliot si apre forse

proprio con Gerontion, in cui la desolazione del mondo e dell'io moderno

domina ancora, tant'è che il componimento si apre e si richiude su immagini

di aridità, di mancanza di senso e di sconfitta. Ma in Gerontion compare per

la prima volta la dimensione dell'attesa cosciente in un evento che possa

significare nell'universo personale del protagonista un'ipotesi di riscatto.

L'evento, già accaduto in un tempo remoto, è la discesa del Cristo. Ciò

significa, per Gerontion, l'attesa di un segno del divino

(o l'attesa di una

fede autentica). Se l'evento non si verifica nel concreto del testo e tutto

resta inalterato, significativa è però la stessa ipotesi che possa

verificarsi nel poco di tempo che al vecchio ancora rimane da vivere.

La

sofferenza presente non è più totalmente "infernale" (cioè inalterabile,

eterna, senza speranza), ma già allude a una condizione "purgatoriale" in

cui la sofferenza ha un senso, perché prelude alla salvezza.

Eliot nella Terra desolata, l'opera sua più importante, si manterrà ancora

in una dimensione di relativa incertezza (ma i segnali del possibile

riscatto si fanno più evidenti); poi approderà, con la conversione

all'anglicanesimo, a una poesia in cui la speranza diventa una certezza

tratto da

http://digilander.libero.it/letteratura/Novecento/eliot.htm

|