Il tema della memoria

Il

tema della memoria in Montale è centrale soprattutto nella raccolta "Le occasioni". Le cose non svelano il segreto della loro presenza, rinviano piuttosto a un'incessante vicenda di vita e di morte, di gioia e di dolore, che costantemente ritorna e si chiude su se stessa, lasciando come unico conforto l'immagine viva ma fragile di una speranza di felicità. Neppure la memoria, oscurata e cancellata dall'inesorabile scorrere del tempo, riesce a recare conforto. La memoria ruota attorno all'impossibile recupero di eventi cui è attribuito un particolare rilievo, in quanto potrebbero mutare il corso uniforme e monotono dell'esistenza: ma il miracolo non può compiersi per il poeta, al quale non resta che affidare ad altri, ad enigmatiche figure femminili, la sua esile speranza.La poesia di Montale legata al ricordo e al suo impossibile recupero ingloba dunque presenze ed incontri e non si limita al puro tema della natura. Ma l'attesa di un'apertura, di un varco, di un recupero del passato , reso possibile dall'attivazione del ricordo, risulta deludente. Infatti, nel complicarsi delle relazioni umane, anche gli elementari simboli di una vita gioiosa, ( un luogo, un incontro, un "occasione"....) prima nettamente percepibili, vedono offuscare la loro luce, appannata dallo scorrere inesorabile del tempo. Si approfondisce invece il solco che la memoria scava fra i momenti di un passato felice e un presente sempre più vuoto e smarrito.

Le occasioni

"Le occasioni" sono la seconda raccolta poetica montaliana, composta di poesie scritte nel decennio fra il 1928 e il 1939. Il titolo allude al caso, alla situazione contingente che mette in moto il processo psichico della memoria involontaria; e della concentrazione simbolica; , di cui i testi montaliani forniscono il percorso.

Dopo una composizione introduttiva e programmatica ( "Il balcone " ) la raccolta si divide in quattro parti. La prima si inizia con una lugubre premonizione rivissuta nel ricordo ( "Vecchi versi"; , la farfalla dal capo di morto, entrata in casa in una sera di tempesta ) e si chiude con un concitato riassunto della vita passata ("Accelerato"; ).

In questa parte le poesie hanno il proprio movente in occasioni di viaggio o di spaesamento reale o immaginario ( Parigi, Vienna, il lago di Costanza, Capua, Caserta, Ravenna..) o di incontri-separazioni con esseri femminili "Carnevale di Gert" "A Liuba che parte" "Dora Markus" ; personaggio immaginario, quest'ultimo gravato da una fatalità familiare e storica.

La seconda parte si compone di venti brevi testi ( i Mottetti ) quasi sempre divisi in due parti, indirizzati a un tu, un essere remoto e salvifico, divino e demoniaco, di cui il mondo serba vestigia e la cui potenza si trasmette investendo di sè un qualsiasi elemento dello spazio e del tempo. Qui si evidenzia la mitologia del "miracolo", del fatto non necessario che , proponendosi all'interno della stessa necessità, ha bisogno di esorcizzare la presenza del mondo. Il poeta per rendersi credibile deve ammutolire, far tacere il resto dell'umanità, con tutta la sua storia. Il potere di incarnazione della Lontana è una qualità di animismo: confermato dalla presenza di tanti animali e di così pochi esseri umani. Ai "Mottetti" appartengono alcuni dei testi più famosi e nitidi tra cui "Non recidere forbice quel volto"

Si sviluppa un modo di intendere la realtà e di starle di fronte in una organica interpretazione metafisica che si ramifica di composizione in composizione: ad esempio in sequenze di tonalità grave e tesa ( "Tempi di Bellosguardo") dove i lunghi periodi sono appena i supporti di una molteplicità di oggetti irrelati fra loro, condividenti solo un sovrasenso simbolico ed inattingibile. Sulla tonalità di un accoramento e stupore angoscioso, l'ultima parte del libro sembra riprendere tutti i temi delle parti precedenti.

Ecco così i paesaggi di sospensione ed assurdo dove piomba l'attimo dell'incandescenza a strappare tutto al tempo e a stamparlo in una specie di "eternità di istante" ( "Barche sulla Marna","Elegia di Pico Farnese"...). Oppure i momenti di tentato recupero del passato ( "La casa dei doganieri"; , Punta del Mesco","Costa San Giorgio"), fino ai testi dove incombe l'apocalissi guerresca e al mirabile poemetto "Notizie dall''Amiata" , che riassume nelle sue situazioni uno stato di sospensione cosmica, di recisa comunicazione col mondo umano , eccetto che nel ricordo della Distante ("l'icona luminosa") e della pietà di cui abbeverano forme non umane ( o subumane ) di vita ( i porcospini) fra due creature della Galassia.

Casorati, Una donna ( L'attesa )

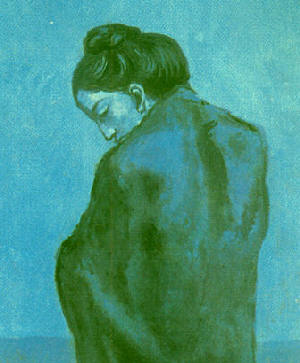

Picasso

Non recidere, forbice, quel volto

«Ancora l'angoscia della memoria che non riesce a

custodire in sé l'immagine fedele della persona amata, la lascia a

poco a poco svanire nel passato sempre meno chiaro alla mente, sempre più

irrimediabilmente perduto. Un'esperienza dolorosa,

una ferita della vita (ne sono simbolo la forbíce,

un freddo), bastano a distruggere il ricordo felice, come

d'autunno, l'acacia, colpita dall'accetta, lascia cadere nel fango il

guscio della cicala». L'immagine consueta della «nebbia»,

per indicare lo svanire dei ricordi, contrasta con il

nitore degli atti, che li cancellano con colpi netti e decisi,

simboleggiando le crudeli necessità della vita, che operano con tagli secchi

e impietosi nelle speranze dell'esistenza. Alla «forbice», che il poeta

scongiura di «non recidere ... quel volto» corrisponde il «

duro ... colpo » dell'accetta, che amputa la cima dell'« acacia

». L'altezza dell'albero rende più miserevole la caduta nella «belletta»,

del «guscío di cicala», scheletro di un insetto che ha

perduto per sempre il dono "solare' del canto. E' il corrispettivo

dell'indifeso e misero ricordo, il cui venir meno è accompagnato da un

brivido di morte: « Un freddo cala ... »

Rielaborato da Giorgio Bàrberi Squarotti e Stefano Jacomuzzi

La casa dei doganieri

Tu non ricordi la casa dei doganieri

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:

desolata t'attende dalla sera

in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri

e vi sostò irrequieto.

Libeccio sferza da anni le vecchie mura

e il suono del tuo riso non è più lieto:

la bussola va impazzita all'avventura

e il calcolo dei dadi più non torna.

Tu non ricordi: altro tempo frastorna

la tua memoria: un filo s'addipana.

Ne tengo ancora un capo; ma s'allontana

la casa e in cima al tetto la banderuola

affumicata gira senza pietà.

Ne tengo un capo; ma tu resti sola

né qui respiri nell'oscurità

Oh l'orizzonte in fuga, dove s'accende

rara la luce della petroliera !

Il varco è qui ? ( Ripullula il frangente

ancora sulla balza che scoscende....)

Tu non ricordi la casa di questa

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

Nella casa dei doganieri il poeta ha vissuto momenti felici in compagnia di

una donna, ma ora altro tempo, altri eventi si sono sovrapposti a quell'esperienza;

il ricordo non è più un legame, solo il poeta adesso

vi si aggrappa, ma per constatare definitivamente l'impossibilità di un

recupero del passato e la propria solitudine. Nella poesia si possono

rintracciare alcune ricche aree semantiche e un forte dinamismo delle

sensazioni, legate all'illuminarsi ed all'indebolirsi del ricordo, fino alla

sua lenta estinzione nello sfaldarsi progressivo della concretezza dei

riferimenti.

Le forze della natura- libeccio sche sferza inesorabilmente le mura della

vecchia costruzione, l'onda che perpetuamente colpisce con la scogliera -

sono correlativi molto adatti a definire l'inesorabile incalzare del tempo

che cancella ogni stabilità e certezza.

Il bisogno disperato di riannodare un contatto con il passato e con

l'immagine femminile che lo ha popolato, spinge il poeta a ribadire la sua

invocazione .La memoria della donna è sollecitata al comune recupero di

momenti ed eventi che dolorosamente si allontanano. In questa prospettiva

anche la casa dei doganieri vive una sua vita, essa sembra personificare

una dimensione stabile del reale, una ragione superiore dell'essere, che

registra ogni presenza significativa e vuole conservarne la traccia perenne.

In questa fiduciosa speranza risiede il fascino poetico delle

"occasioni" montaliane.

La seconda parte della composizione evidenzia ancor meglio i modi in cui si

struttura la dinamica del ricordo. E' quella di

Montale una coraggiosa tenacia di isolare la forza del tempo .

L'impossibile recupero del passato si oggettiva nell'immaginario filo di

un gomitolo che si "addipana", si riavvolge, fino a negare una delle sue

estremità alla vista del poeta. L'occasione sembra rinascere nella "fioca

luce " di una petroliera che si profila all'orizzonte sul mare in tempesta;

è questo forse il VARCO, l'apertura ricercata

verso il passato, il momento in cui il tempo si ricrea anche all'indietro

riempiendosi nuovamente di significati.

Ma la luce è insufficiente e la forza del

mare sul frangente si ripropone come unica realtà per l'uomo solo con se

stesso. " LA BUSSOLA VA IMPAZZITA ALL'AVVENTURA E IL CALCOLO DEI DADI PIU'

NON TORNA,…ED IO NON SO CHI VA E CHI RESTA"…In queste espressioni c'è la

sconfitta dell'uomo Montale, disorientato, incerto sulle possibilità della

speranza, dopo essere stato drammaticamente alla ricerca di significati

ulteriori dell'esitere.