Pur mancando a Montale un positivo sentimento religioso permane nei suoi

versi una tensione prepotente all'evento imprevisto, inatteso, salvifico che

miracolosamente rinnovi o comunque sia rivelazione di un divino che osserva

la vicenda umana e ne traccia indirettamente gli oscuri destini. Tale

presenza salvifica si oggettiva nel personaggio femminile di Clizia.

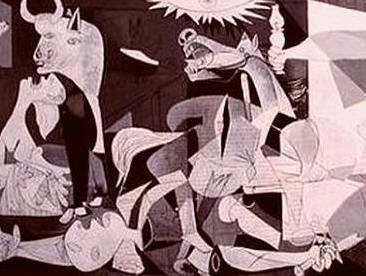

Picasso - Guernica

Burn Jones, The Princess Sabra Led to the

Dragon

La Bufera

Les princes n'ont point d'yeux pour voir grand's merveilles,

leurs mains ne servent plus qu'à nous persécuter....

Agrippa d'Aubigné, A Dieu

La bufera che sgronda sulle foglie

dure della magnolia i lunghi tuoni

marzolini e la grandine,

(i suoni di cristallo nel tuo nido

notturno ti sorprendono, dell'oro

che s'è spento sui mogani, sul taglio

dei libri rilegati, brucia ancora

una grana di zucchero nel guscio

delle tue palpebre)

il lampo che candisce

alberi e muro e li sorprende in quella

eternità d'istante - marmo manna

e distruzione - ch'entro te scolpita

porti per tua condanna e che ti lega

più che l'amore a me, strana sorella, -

e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere

dei tamburelli sulla fossa fuia,

lo scalpicciare del fandango, e sopra

qualche gesto che annaspa...

Come quando

ti rivolgesti e con la mano, sgombra

la fronte dalla nube dei capelli,

mi salutasti - per entrar nel buio.

La Bufera ( la guerra )

I

principi non hanno occhi per vedere queste grandi meraviglie, le loro mani

non servono che a perseguitarci

Agrippa d'Aubigné ( 1552 - 1630 )

La bufera diventa metafora della guerra;

le si attribuisce tutta la violenza della pioggia e della grandine che

colpisce violentemente le foglie dure della magnolia.

( la grandine crea un suono di cristallo percosso - è l'eco della guerra che scoppia improvvisa - e sorprende Clizia nel suo nido sicuro in America, dove può non temere le persecuzioni razziali - un barlume luminoso si spegne sui mobili dell'interno, sulle coste dei libri rilegati....appare un rapido baleno che si ritrae ma pare anche persistere nei tuoi occhi, come grana di zucchero che brucia )

il lampo che proietta la sua luce bianca illumina alberi, muri e li sorprende in un chiarore che sembra contrassegnarli per l'eternità - freddo, dolce e vivificante, distruttivo - ...diventa in te, Clizia, luce salvifica, anche condanna nel tempo del sacrificio, che ti lega a me più che l'amore, in uno strana fraterna rivelazione e condivisione nella negatività del vivere.

e poi lo schianto violento, sordo, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa sterminatrice, il muoversi del passo di danza dai toni trionfali, mentre qualcuno cerca di scampare allo sterminio......

Proprio come quando tu, Clizia,

cercasti di scampare alla persecuzione e con la mano, sgombrata la fronte

dalla frangia dei capelli,

mi salutasti, nell'addio, per entrare

nello spazio buio della memoria.

La poesia vive di una sua complessa trama di rimandi

analogici, che ci permettono di cogliere la specificità con la quale

il poeta rivive poeticamente l'evento bellico.

"La bufera è quella guerra dopo quella

dittatura...; ma è anche guerra cosmica, di sempre e di tutti ". Come al

solito Montale risolve in significati esistenziali e

metafisici anche gli eventi oggettivi, come, in questo caso, il

secondo conflitto mondiale e la persecuzione antisemita. Per riproporre

l'intensità del duplice scacco storico ed esistenziale

( il devastante scoppio del conflitto e l'allontanamento definitivo di

Irma Brandeis, Clizia, la donna - angelo portatrice di salvezza )

il poeta sceglie, come al solito, alcuni correlativi oggettivi.

Una serie di immagini ha il compito di ricostruire, in una penetrante

successione di significanti, la contraddittorietà del

reale, che si manifesta ora con la violenta

intensità di una bufera, ora con la luce

sorprendente di un lampo. Quest'ultimo è capace di connotare gli

oggetti in modo ambiguo e straniato, tanto da evidenziare nell'eternità

di un istante la condanna dell'uomo

alla sua dolorosa necessaria sofferenza.

-

Dapprima c'é la facile analogia bufera=guerra emblematizzata dallo sgrondare violento sulle foglie della magnolia di pioggia e grandine crepitante, come rumore di cristalli infranti. Irma / Clizia, la donna-angelo, fuggita in America per salvarsi dalle persecuzioni razziali è sorpresa nel suo interno dagli echi della bufera e il suo sguardo sembra trattenere l'effetto di una luce che persiste, simbolo per il poeta di una presenza che continua enigmaticamente a riproporsi, come lontano ma tangibile effetto quando una nuova minaccia - la guerra appunto - incombe sull'uomo.

-

C'è poi la luce del lampo che candisce alberi e muri, imbianca di luce indifferente, freddamente stabile, ma anche dolce ed evanescente come manna eppure devastante per la distruzione che accompagna. Questo correlativo ha una profondità straordinaria proprio nella sua interna contraddittorietà. Il lampo è sì devastante come i bagliori di guerra, ma acquista anche una sua positività perché è luce di potenziale salvezza, incarnata da Irma / Clizia. Questa luce non è tuttavia operante; è simbolo piuttosto di dolore, sofferenza ( condanna ) comune che connota l'esistenza di tutti gli uomini e che rende per Montale strana sorella di condivisione negativa della vita proprio Clizia . Questo legame di negatività, di estraneità connota tutti gli esseri umani ed è quello che lega più profondamente il poeta alla donna. Esso è più forte che non il rapporto d'amore.

-

Dopo la pregnanza dei correlativi visivi ecco le metafore a prevalente valenza uditiva: la bufera come schianto, come metallico ondeggiare di funerei sistri - eco pascoliano de "L'assiuolo" - il ritmo dei tamburelli sulla fossa di morte, le movenze rumorose del fandango, trionfante marciare degli eserciti in parate e scenari di guerra.....ma anche gesto disperato di chi annaspa per sfuggire ai massacri.

-

Ed è proprio questa l'ultima analogia concettuale. Il gesto di chi annaspa per salvarsi è il gesto dell'ultimo definitivo saluto di Clizia, che si allontana per sempre dalla vita del poeta. E' un addio irrevocabile ed assoluto, che sanziona una definitiva assenza, la privazione di ogni speranza di salvezza futura per l'uomo Montale. Il gesto d'addio è preceduto e segnato da un atto lieve e quasi sacrale: quello di allontanare dalla fronte la nube dei capelli. Clizia diventa dea o angelo salvatore, che tuttavia manca al suo compito e diviene vittima anch'essa di una negatività oggettiva, assunta - proprio attraverso la realtà della guerra - come legge storica oltre che esistenziale.

La luce della bufera rimanda immediatamente ai lampi della guerra, a uno

sconvolgimento storico e per estensione cosmico (la guerra «di sempre e di

tutti»). La luce di Clizia è una luce potenzialmente capace di rigenerare,

qualunque sia l'ulteriore significato (ora esistenziale ora espressamente

religioso) da attribuire ad essa. Ma in questo caso c'è un nesso fra le due

luci: l'eternità d'istante che Clizia porta in sé è «manna» e «

distruzione», tra l'estrema tragicità degli eventi e il messaggio salvifico

di Clizia (il varco che si apre nel disordine dell'esistenza) c'è una

paradossale coincidenza. Così il tenue bagliore di Clizia, il ricordo di lei

si manifesta nel momento stesso del lampo terribile della bufera. Come già

in Arsenio, è forse proprio nel momento del massimo disordine storico e

cosmico, nel momento in cui il non senso della realtà si mostra in tutta la

sua iperbolica interezza, che può soggettivamente

aprirsi l'imprevedibile varco per il poeta, l'incontro con il fantasma che

può salvarlo?

La bufera e altro è il momento di massima apertura di Montale verso

l'ipotesi di un varco che metta nel mezzo di una verità, che dia senso al

non senso. L'arco di tempo che va dalla guerra mondiale alla guerra fredda è

anche il momento in cui Montale dà più esplicitamente all'immagine del varco

e al problema della liberazione dall'angoscia dell'esistere un significato

religioso, per quanto dichiaratamente a-confessionale e eterodosso: La

bufera e altro, dove per la prima volta viene pronunciata la parola «Dio»,

ha scritto l'Antonielli, «o si legge in chiave di reale tensione religiosa o

non si legge. Montale ha dato voce al dramma dell'uomo

religioso senza religione, del cristiano storico senza Chiesa. Cristiano

errante, nestoriano smarrito che lo si voglia chiamare, è indubbiamente fra

coloro che meglio hanno tentato di approfondire la turbata coscienza del

nostro tempo». Esplicitamente a proposito di un'altra poesia, Iride,

in cui si definisce «povero Nestoriano smarrito», Montale aveva affermato

che Clizia, «che aveva lasciato l'Oriente per

illuminare i ghiacci e le brume del nord, torna a noi come continuatrice e

simbolo dell'eterno sacrificio cristiano. Paga lei per tutti, sconta

per tutti. E chi la conosce è il Nestoriano, l'uomo che meglio conosce le

affinità che legano Dio alle creature incarnate, non già lo sciocco

spiritualista o il rigido astratto monofisita». II nestoriano è l'eretico

che crede alla natura umana di Cristo, cioè che il divino si possa

manifestare attraverso persone umane (Clizia, in Montale). Il nesso tra la

bufera storica e la luce di Clizia allora potrebbe alludere esplicitamente

al necessario «eterno sacrificio cristiano»: necessità della catastrofe

perché vi sia rigenerazione.

da

http://digilander.libero.it/letteratura/Novecento/Montale/bufera.htm

I turbini sollevano la

polvere

sui tetti, a mulinelli, e sugli spiazzi

deserti, ove i cavalli incappucciati

annusano la terra, fermi innanzi

ai vetri luccicanti degli alberghi.

Sul corso, in faccia al mare, tu discendi

in questo giorno

or piovorno ora acceso, in cui par scatti

a sconvolgerne l'ore

uguali, strette in trama, un ritornello

di castagnette.

È il segno d'un'altra orbita: tu seguilo.

Discendi all'orizzonte che sovrasta

una tromba di piombo, alta sui gorghi,

più d'essi vagabonda: salso nembo

vorticante, soffiato dal ribelle

elemento alle nubi; fa che il passo

su la ghiaia ti scricchioli e t'inciampi

il viluppo dell'alghe: quell'istante

è forse, molto atteso, che ti scampi

dal finire il tuo viaggio, anello d'una

catena, immoto andare, oh troppo noto

delirio, Arsenio, d'immobilità...

Ascolta tra i palmizi il getto

tremulo

dei violini, spento quando rotola

il tuono con un fremer di lamiera

percossa; la tempesta è dolce quando

sgorga bianca la stella di Canicola

nel cielo azzurro e lunge par la sera

ch'è prossima: se il fulmine la incide,

dirama come un albero prezioso

entro la luce che s'arrosa: e il timpano

degli tzigani è il,rombo silenzioso.

Discendi in mezzo al buio che

precipita

e muta il mezzogiorno in una notte

di globi accesi, dondolanti a riva, -

e fuori, dove un'ombra sola tiene

mare e cielo, dai gozzi sparsi palpita

l'acetilene

- finché goccia trepido

il cielo, fuma il suolo che s'abbevera,

tutto d'accanto ti sciaborda, sbattono

le tende molli, un frùscio immenso rade

la terra, giù s'afflosciano stridendo

le lanterne di carta sulle strade.

Così sperso tra i vimini e le

stuoie

grondanti, giunco tu che le radici

con sé trascina, viscide, non mai

svelte, tremi di vita e ti protendi

a un vuoto risonante di lamenti

soffocati, la tesa ti ringhiotte

dell'onda antica che ti volge; e ancora

tutto che ti riprende, strada portico

Mura specchi ti figge in una sola

ghiacciata moltitudine di morti,

e se un gesto ti sfiora, una parola

ti cade accanto, quello è forse, Arsenio,

nell’ora che si scioglie, il cenno d’una

vita strozzata per te sorta, e il vento

la porta con la cenere degli astri.

Arsenio è l'ultimo

componimento in ordine cronologico degli Ossi di seppia,

aggiunto nell'edizione del 1928 e composto l'anno prima.

La scena, che ha per la prima volta un protagonista

maschile diverso dal poeta, ma in cui il poeta si proietta

oggettivandosi, è posta in una stazione balneare

nell'imminenza di un temporale. Arsenio è attratto dal vortice

degli elementi verso la spiaggia nell'intuizione che a quello sconvolgimento

improvviso della natura sia legata la possibilità di un mutamento radicale

nella propria esistenza, che quello sia l'evento tanto atteso. Ma

Arsenio, come Montale, è «della razza di chi rimane

a terra»...

II senso globale di Arsenio, a parte l'interpretazione dì singoli versi

ambigui, è chiaro: Arsenio si è trovato davvero, o

molto probabilmente, di fronte all'evento tanto atteso, quello capace di

sconvolgere il corso della sua vita, di annullare d'un colpo il «male di

vivere», liberandolo e rendendolo «divino». II temporale è il simbolo

di questa opportunità o forse è esso stesso questa opportunità:

lo sconvolgimento naturale attrae Arsenio, che è sul

punto di gettarsi in mare, sradicando le radici viscide che lo legano a

terra.

La liberazione, il

mutamento è però inquietante, forse-perché si tratta di proiettarsi nel

turbine di un mare sconvolto-coincide con l'annullamento di sé, con

l'annientamento, la morte. Forse, insomma, è il morire che può dare

senso alla vita, il proiettarsi nel nulla cosmico. Ma Arsenio, come Montale,

è «della razza di chi rimane a terra» e rinuncia a

cogliere questa terribile ma forse salvifica opportunità, ritornando alle

cose in autentiche e alle angosce di tutti i giorni, qui simboleggiate dalla

folla dei villeggianti morti-viventi.

II componimento è anche importante perché segna, in anticipo rispetto alle

successive scelte delle Occasioni, un deciso orientarsi verso una

poetica che è stata definita del "correlativo

oggettivo", in parte mutuata da

Eliot, che Montale

proprio in questi anni legge e traduce. Sta di fatto che qui Montale

sostituisce all'io lirico un personaggio, Arsenio, in cui la

sua personale problematica esistenziale è oggettivata

(come in Eliot accade col protagonista di Rapsodia e con Gerontion nel

componimento omonimo). È anche vero però che Montale anche in precedenza

aveva sistematicamente proiettato se stesso e i suoi stati soggettivi in

oggetti simbolici (si vedano ad esempio gli oggetti-simbolo di Spesso il

male di vivere), tant'è che non pare pretestuosa la sua rivendicazione di

una scelta autonoma e coerente in questo senso. Si veda ad esempio quanto

Montale dichiara, a proposito delle Occasioni, nella prefazione alla

traduzione in svedese delle sue liriche: «Qualcuno mi mosse il rimprovero

di avere qui adottato il metodo eliottiano del "correlativo obiettivo": che

è di fornire un oggetto (la poesia) in cui il motivo sia incluso in forma di

suggerimento, non però spiegato o commentato in termini psicologici. La

verità è che io avevo tradotto nel '29 tre brevi poesie di Eliot, ma

nient'altro conoscevo di quel poeta; mentre parecchie mie pagine degli anni

precedenti già mi imponevano quella strada».

Tutto è interno e tutto è esterno per l'uomo

d'oggi; senza che il cosiddetto mondo sia necessariamente la nostra

rappresentazione. Si vive con un senso mutato del tempo e dello spazio...».

sulla religiosità di E. Montale da consultare

anche la pagina web:

http://tell.fll.purdue.edu/RLA-archive/1991/Italian-html/Nicolai,Adeodato.htm