Una vita violenta e Accattone

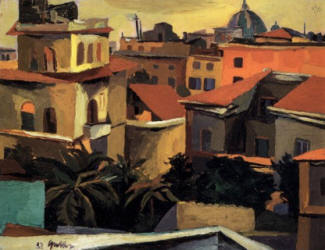

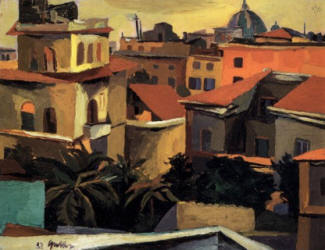

Guttuso - Tetti di Roma

Pier

Paolo Pasolini - I quartieri romani di

Ragazzi di vita,

Una vita violenta e Accattone

Guttuso - Tetti di

Roma

|

La periferia romana nei

romanzi di Pasolini. Il Ferrobedò

Sono gli ultimi giorni del secondo

conflitto; a Roma si soffre ancora la fame e la miseria e la povertà sono

generalizzate. Alcuni ragazzi di borgata cercano di rimediare qualche soldo

rubando tra i depositi di ferraglie o ai mercati generali, dove si accalca

una folla avida e violenta, pronta a buttarsi su tutto ciò che può essere

consumato o rivenduto. La periferia si ripropone con caratteri di abbandono, di degrado, ma con una gran massa di persona pronte ad animarla per i divertimenti della domenica o a far calca nel momento del crollo.Tuttavia la disgrazia non muta il ritmo di quella vita rassegnata e sempre uguale, tanto che le ruspe dopo pochi giorni ridanno al quartiere la sua solita fisionomia.

Ostia è la spiaggia assolata, brulicante di

gruppi di ragazzini rumorosi , dove si assaporano i primi divertimenti di

massa ( le rumbe improvvisate da un complessino o le sambe dell'altoparlante

di un bar). Non c'è però nulla di attraente in questi divertimenti; si

respira un'atmosfera pesante e volgare che non riesce mai ad eliminare

l'apatia e la noia del vivere massificato dividendo obbligatoriamente svaghi

e spazi con altre persone. E' altrettanto volgare e fredda la figura della

prostituta Nadia che si offre senza sentimento in una cabina dello

stabilimento e poi deruba Riccetto. |

|

|

|

|

|

Ragazzi di vita ( 1955 ) Quelli che ne Il Sogno di una Cosa erano ragazzi di campagna semplici e schietti, in compagnia dei quali si trascorrevano ore tranquille, oltre che momenti più difficili, in quest'altro romanzo sono adolescenti della periferia di Roma, sottoproletari con alle spalle famiglie sfrattate, ammucchiate insieme ad altre famiglie in stanze e corridoi di edifici fatiscenti. Il romanzo racconta le loro giornate trascorse alla ricerca di soldi e passatempi. Sono personaggi emarginati dalla città normale e rispettabile, non integrati in un contesto sociale di lavoro o scuola: la strada è il loro spazio e la loro scuola. Una delle sensazioni più immediate, durante la lettura, è che si stia assistendo alla storia di adolescenti che non sono mai stati bambini. In loro non c'è la voglia di giocare innocentemente, nessuno di loro è ingenuo; l'unico ad avere qualcosa in comune con la figura del bambino, Marcello, muore quasi subito, proprio nel momento in cui va a cercare il Riccetto, suo migliore compagno di avventure. La strafottenza, la tracotanza, la malizia e la prepotenza sono talmente naturali da sembrare quasi congeniti; non esistono rapporti umani basati sull'amicizia, sui vincoli familiari o d'amore. La povertà e la disperazione che regnano in questo romanzo non guardano in faccia a niente e nessuno: per gioco si può decidere di bruciare uno del gruppo, per rabbia si può reagire accoltellando la propria madre, per necessità si rubano i soldi di tasca a un amico con il quale ci si stava divertendo sul fiume poco prima. Il fiume è il punto di ritrovo dei personaggi, metafora dello scorrere del tempo: come la vita così il fiume scorre verso un'unica direzione in un rinnovarsi del sempre uguale: queste vite hanno tutte un destino simile, quelle che seguiranno avranno la stessa sorte, è come un incantesimo che ha intrappolato i destini di chi si specchia o si bagna nelle sue acque. L'acqua ha un ruolo centrale, fa parte di una sorta di rito iniziatico: si attraversa il fiume per dimostrare di essere grandi, di essere pronti: lo hanno attraversato il Caciotta, un duro; il Riccetto, che da finto dritto che non riusciva a non farsi 'fregare' è diventato adulto; non è riuscito a mettere piede nelle sue acque il Bègalo, morto per un attacco di tubercolosi sulle sue sponde; infine Genesio, desideroso di crescere e dimostrare qualcosa compiendo la traversata, muore, trascinato dalla corrente. Ma lui non riusciva ad attraversare quella striscia che filava tutta piena di schiume, di segatura e d'olio bruciato, come una corrente dentro la corrente gialla del fiume. Ci restava nel mezzo, e anziché accostarsi alla riva, veniva trascinato sempre in giù verso il ponte. (p. 239) È un fiume torbido e inaffidabile, una metafora più che somigliante al tipo di vita che si ritrovano i personaggi pasoliniani, già minati dalla nascita. Anche in questo romanzo sono gli istinti più naturali dell'uomo a farla da padroni: fame, sonno, sesso, sono sempre presenti: Il Lenzetta e il Riccetto s'accostarono alla donna ch'era piccola e grossa come un rotolo di coppa, stettero un po' a contrattare, e, passando tra i fili di ferro di un reticolato, si spinsero in dentro, tra mucchi fradici di canne. Non ci misero molto; appena che risortirono andarono calmi calmi a lavarsi un pochetto a una fontanella, in mezzo al piazzale dov'era il capolinea dei tranvai. Per dormire ci pensò il Lenzetta. Dietro alla borgata Gordiani, in una prateria da dove si vedeva tutta la periferia con le borgate, da Centocelle a Tiburtino, in fondo ad un orto zuppo di guazza, ci stavano dei grossi bidoni arruzzoniti, abbandonati lì insieme a altri ferrivecchi, in un recinto. Erano abbastanza grossi, tanto che ci si poteva camminare dentro sulle ginocchia, e lunghi quanto una persona. Dentro uno di questi il Lenzetta c'aveva messo della paglia; ne prese un poca, e la mise in uno vicino. Ci si distesero e ci dormirono fino alla mattina dopo alle dieci. (p. 99)

Si parla in romanesco,

soprattutto con imprecazioni e frasi smozzicate, è una

lettura che crea tensione, che esige attenzione ad ogni pagina, non perché

'bisogna stare attenti', ma perché non si riesce a non rimanere coinvolti e

a non provare un senso di colpa davanti a tanta disperazione. |

|

|

Una vita violenta ( 1956 )

Ambientato fra il sottoproletariato romano

degli anni Cinquanta il romanzo delinea un vasto

affresco realistico in cui emerge la vicenda esemplare di Tommaso Puzzilli,

un "ragazzo di vita" che arriva attraverso le sue esperienze ad acquisire

consapevolezza umana e politica.

|

|

|

Accattone

( 1961 ) |

|

| Ecco il

commento di Pasolini sul film

"...

ma la storia di Tommasino [Una vita violenta] avveniva subito dopo i

fatti di Ungheria, nel momento cioè in cui uno stato terribile di crisi

annunciava albeggianti e luminose soluzioni: il rovesciamento dell'epoca

staliniana, un rinnovamento interno e fecondo dei partiti comunisti. Era

un'epoca della mia vita in cui io, come scrittore, non potevo non tenere

sempre costantemente presente quella prospettiva di cui parlavo e quindi

questa non poteva non fare parte immanente e continua della mia ispirazione.La

storia di Accattone invece è più breve: ha la durata di un'estate, che è

quella del governo Tambroni. Tutto, nella mia nazione, in quei mesi, pareva

riprecipitato nelle sue eterne costanti di grigiore, di superstizione, di

servilismo e di inutile vitalità. E' in questo periodo che mi sono

affacciato a guardare quello che succedeva dentro l'anima di un

sottoproletario della periferia romana (insisto a dire che non si tratta di

un'eccezione ma di un caso tipico di almeno metà Italia): e vi ho

riconosciuto tutti gli antichi mali (e tutto l'antico, innocente bene della

pura vita). Non potevo che constatare: la sua miseria materiale e morale, e

la sua feroce e inutile ironia, la sua ansia sbandata e ossessa, la sua

pigrizia sprezzante, la sua sensualità senza ideali, e insieme a tutto

questo, il suo atavico, superstizioso cattolicesimo di pagano. Perciò egli

sogna di morire o di andare in paradiso. Perciò soltanto la morte può

"fissare" un suo pallido e confuso atto di redenzione. Non c'è altra

soluzione intorno a lui. E' molto, ma molto più raro, un caso come quello di

Tommasino che un caso come quello di Accattone. Con Tommasino ho dato un

dramma, con Accattone una tragedia: una tragedia senza speranza, perché mi

auguro che pochi saranno gli spettatori che vedranno un significato di

speranza nel segno di croce con cui il film si conclude." |

|