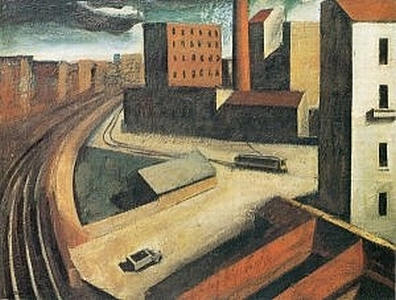

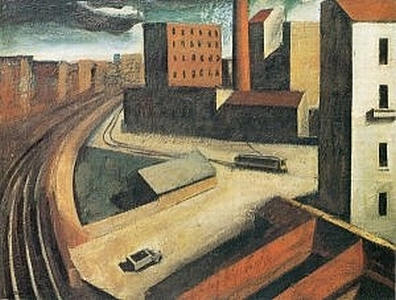

M. Sironi - Periferia - 1922

La città industriale di Paolo Volponi

- Memoriale

M. Sironi - Periferia - 1922

|

Da quanto detto risulta chiaro che Volponi

propone di fatto una realtà

simbolica, attribuendo alle vicende dell’operaio Albino

un valore paradigmatico, universale:

il memoriale del protagonista rappresenta la metafora dell’uomo

contemporaneo, oppresso da

un’Autorità incomprensibile e schiacciato dal conformismo, e si

configura non come vagheggiamento del mondo preindustriale, rimpianto della

civiltà contadina, rifiuto del progresso, ma

come ricerca di un’adesione critica

e consapevole alla società moderna. |

|

|

|

|

Paolo VolponiNato a Urbino nel 1924. Ha partecipato al gruppo di lavoro organizzato da Adriano Olivetti nel dopoguerra, che proponeva un nuovo modo di produrre e di vivere il lavoro industriale. E' stato vicino alle posizioni politiche della sinistra. Esordì con libri di poesie: Il ramarro (1948), L'antica moneta (1955), Le porte dell'Appennino (1960). Sono poesie caratterizzate da un ritmo breve e secco, dal costante riferimento al paesaggio appenninico.Passò alla narrativa con Memoriale (1962). Protagonista del romanzo è Albino Saluggia, reduce da un campo di concentramento tedesco, che vive con la madre nel Canavese afflitto da «mali» contratti in prigione: un principio di tubercolosi a cui si aggiungono complicazioni psicosomatiche. Un piano di assistenza ai reduci lo destina al lavoro di fabbrica: Saluggia fa il suo incontro con la nuova realtà dell'industria metropolitana. I medici che rilevano le sue incerte condizioni fisiche gli appaiono come personaggi che vogliono attentare al suo inserimento nella nuova comunità operaia. La durezza dei turni di lavoro e le insalubri condizioni ambientali provocano accessi più forti della malattia. Albino comincia a far esperienza della complessità dei rapporti con i colleghi di lavoro, i capi, i sindacalisti. E' ricoverato in un sanatorio, ma la lontananza dalla fabbrica aumenta la sua mania di persecuzione. Dopo un altro ricovero torna in fabbrica con l'incarico di ripiego di sorvegliante esterno del muro di cinta. Durante uno sciopero di cui nulla sa e capisce, aiuta gli operai manifestanti, in una ricerca estrema e incontrollata di solidarietà umana. Le guardie di vigilanza della fabbrica lo fermano. Sarà licenziato. Il ritorno alla casa materna vuol dire per Albino cedere completamente ai propri "mali".

Volponi si impegnò nella rappresentazione simbolica

dei rapporti alienati tra individui e strutture produttive. Il

discorso continuò, con uno scarto ironico e poetico, nella Macchina

mondiale (1965), il cui protagonista è ossessionato dal progetto di

costruire una macchina che sia in

grado di rimettere in sesto un mondo travolto dalla generale pazzia.

|

|

|

Allora accesi la sigaretta che mi aveva offerto a un certo punto del discorso e che io avevo preso per non disturbarlo con un rifiuto. Guardavo la campagna e fumavo; il fumo che usciva dal finestrino, tra la luce del treno e la notte azzurra, diventava una cosa viva, un animale che dovesse nascondersi tra i campi e le fratte. Io non potrei vivere in città, pensavo, dove mi sento solo e dove vedo benissimo che la gente è cattiva, troppo furba e interessata. In città c'è da stare attenti con chi si parla, perché può sempre capitare l'incontro con un ladro, un pazzo, un assassino, una donnaccia o con truffatori e maghi. L'aria stessa della città mi stanca e mi fa sudare, soprattutto la schiena, i piedi e le mani. In città possono vivere le ragazze che hanno da passeggiare e possono lavorare nei negozi, dietro i banchi e le vetrine, meglio che nelle fabbriche o nei campi; e poi, come dicevo, ladri e altri malvagi oltre agli studenti e agli operai condannati, oltre a carceri, ospedali e medici, caserme e carabinieri e molti caffè e cinema per i ladri, le loro donne e i poveri derelitti. Trovare una strada è una fatica e così sapere dove andare. lo amo la campagna che dice prima, con strade e viottoli, che cosa si deve fare e che si fa vedere tutta, onestamente. Amo la campagna più ancora del mio stesso paese; ma non l'amo come un contadino perché il contadino ha, di fronte alla campagna, un formicolare interessato e zappa e taglia ogni giorno come certi animali che rovinano il legno. Se la campagna fosse lasciata rigogliosa e sola oltre ad essere più bella darebbe anche più frutti, da raccogliere con giudizio. Non vorrei, io, nemmeno possedere terra perché uno finisce per sentirla propria e vorrebbe poi custodirla e difenderla e tagliarla dal resto del paese e vorrebbe governare i mutamenti del tempo sui suoi alberi e campi e magari scacciare i corvi e gli altri animali. La terra è forte e non può essere dominata da nessuno, e ripara da se stessa ai suoi mali. Così pensavo nel treno, mentre il viaggio finiva verso gli alberi del lago di Candia ed io fumavo la sigaretta dell'operaio, una delle prime della mia vita.

Sceso dal treno, m'incamminai dritto verso

casa; andavo adagio per assaporare la campagna in rispetto dei discorsi e

dei pensieri di poco prima. Mi fermai un attimo, colpito dal profumo di un

ceppo di rosmarino, così buono e sottile da indurmi a guardare in alto il

cielo stellato. che nelle sere d'aprile, quando la luna è ancora poca ma in

crescenza, è molto luminoso, con strane strade di chiarore, che sono le

occhiate che i santi si rivolgono da un capo all'altro del cielo.

Ringraziai la divina Provvidenza, contento di essere di nuovo a casa, dopo

la città e il viaggio, e soprattutto dopo il pericolo di essere inviato in

un ospedale militare. Mi fermai in cucina a mangiare la frittata che mia

madre mi aveva lasciato al caldo tra due piatti e a bere un bicchiere di

vino, metà prima e metà dopo il pasto. Mentre salivo la scala per le stanze

da letto e la soffitta, speravo che mia madre fosse ancora sveglia e mi

chiamasse. |

|

|

Siccome la sua benevolenza andava oltre la sua

confidenza, per non sentirmi troppo in debito, dissi anch’io: «Si lavora per

un padrone». «Per più d’uno» rispose Grosset, «ma siccome il lavoro è per

forza una parte della tua vita, cerca di non rovinartela». E se ne andò,

senza guardare nella cassetta la qualità dei pezzi finiti.

Ancora non lavoravo a cottimo

ma certamente in quei giorni superavo il cento per cento. Ad un certo

punto m’accorsi che il pezzo cambiando sotto le frese, un attimo prima

d’essere finito, assumeva il colore opaco del lago di Candia. Questa

fu una grossa rivelazione tanto che da allora per molto tempo, anche se non

per tutta la giornata, svolgevo il mio lavoro per arrivare ogni volta al

punto in cui compariva il colore del lago; la frazione di lavoro successiva,

necessaria per finire il pezzo, era diventata per me come l’ultimo tratto di

una strada, diversa da quella vera, tra il lago e casa mia: di una strada

diversa e più facile, dove sarebbe dovuto capitarmi qualcosa, la

rivelazione, il segno del mio nuovo destino. Intanto la mia macchina

funzionava bene, aveva solo il motore della tavola un poco più rumoroso del

normale. Mentre i motori andavano, m’immaginavo qualche volta che si stesse

effettuando una corsa automobilistica, nella quale ero in gara con una

macchina di mia costruzione. Immaginavo sempre di essere in testa, con il

numero 17, il numero che mi era stato attribuito da Pinna e che

io mantenevo perché la mia corsa era proprio una sfida lanciata contro il

destino avverso e contro la congiura ordita a mio danno da tutti

gli altri concorrenti. Nel culmine della corsa la mia macchina subiva un

guasto e solo la mia abilità le impediva di fermarsi.

Continuavo la gara con il fiato sospeso per gli ultimi giri, guardando i

miei compagni di lavoro come se veramente stessero per superarmi con le loro

fresatrici e poi, con un ultimo sforzo di volontà, riuscivo a vincere.

Un altro giro e la mia macchina si sarebbe incendiata. Seguendo questi

pensieri potevo ugualmente controllare bene il mio lavoro e procedere senza

la noia di dover numerare uno ad uno i pezzi finiti.

Passavo le ore, che gli orologi nelle officine segnano

a migliaia partendo dall’inizio delle diverse lavorazioni. Quando io sono

entrato nella fabbrica, l’orologio della nostra officina segnava l’ora

12,27. Anche il tempo, come gli uomini, è diverso nella fabbrica; perde il

suo giro per seguire la vita dei pezzi. Trascorrevano le ore, anche se con

qualche sigaretta che fumavo, le visite di Grosset e ogni tanto un discorso

di Pinna, che borbottava quasi sempre, anche da solo.

Il rumore mi rapiva: il sentire andare tutta la

fabbrica come un solo motore mi trascinava e mi obbligava a tenere con il

mio lavoro il ritmo che tutta la fabbrica aveva. Non potevo trattenermi,

come una foglia di un grande albero scosso in tutti i suoi rami dal vento.

La gente non esisteva più ed io pensavo che per quanto nella fabbrica si

lavori tutt’insieme, stretti nei reparti, con le fresatrici su tre file ad

intervalli regolari, e così i torni e le presse, o tutt’in fila

nelle catene di montaggio o nei controlli, osi mangi in tanti alla mensa e

si viaggi tutti sulle corriere, è difficile poter avere delle compagnie e

degli aiuti dagli altri. Io non potevo mischiarmi, come faceva Pinna, ai

gruppi che parlavano in quel tempo di un aumento di venti lire orarie,

perché se io avessi parlato dei poveri contadini o dei disoccupati mi

avrebbero voltato le spalle. Pinna entrava in quei gruppi, non so bene

perché; non parlava quasi mai o si limitava a ripetere le parole degli

altri. Pinna si cacciava dappertutto ed io non capisco perché lo sopportassi

come amico, con quel suo testone nero e quello sputarello sempre

tra le labbra. Continuava a farsi ammirare per il suo coraggio di partigiano

e per la sua fuga dal terzo piano di un albergo di Torino dove i tedeschi lo

tenevano prigioniero in attesa di fucilarlo. Pinna mi aveva addirittura

proposto di iscrivermi al Partito Socialista e ai sindacati della C.G.I.L.

sempre ridendo naturalmente e aggiungendo: «Vedrai poi, vedrai

poi...». «Io vedo chiaro ora, caro Pinna» gli avevo detto «e non mi iscrivo

a niente. Io non ho niente da spartire con nessuno». Ma Pinna aveva riso,

facendo saltare la sua gamba più del solito:

«Vedrai che aiuto ti daranno i preti..

Tutto sommato, compresa la mia solitudine o meglio la

mia differenza dagli altri, i primi giorni di lavoro non furono brutti

giorni; anzi molte cose mi piacevano e mi confortavano: così la mensa, gli

spogliatoi, le docce, i grandi corridoi, le luci al neon dentro e fuori, il

veder passare alti e silenziosi tanti ingegneri e dirigenti che mi facevano

sentire al sicuro, in una fabbrica ben governata. Pensavo con piacere, anche

se con il timore di non esserne degno, di far parte di un’industria così

forte e bella e che la sua forza e la sua bellezza fossero in parte mie e

pronte ad aiutarmi, così come la fabbrica mi scaldava e mi dava luce. Amavo a poco a poco la fabbrica, sempre di più man mano che m’interessava meno la gente che vi lavorava. Mi sembrava che tutti gli operai avessero poco a che fare con la fabbrica, che fossero o degli abusivi o dei nemici, che non si rendessero conto della sua sovrumana bellezza e che proprio per questo, lavorando con più fracasso del necessario, parlando e ridendo la offendessero deliberatamente. Mi sembrava che si divertissero a guastarla e a sporcarla, a voltarle le spalle ogni momento. La fabbrica mi appariva sempre più bella e mi sembrava che si rivolgesse direttamente a me, come se fossi l’unico o uno dei pochi in grado e ben disposti a capirla.

|

|