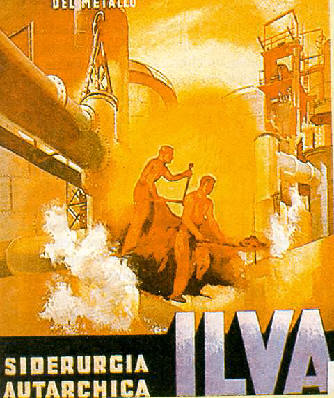

Manifesto del gruppo siderurgico ILVA

M. Sironi, L'Italia corporativa, 1936

Dalla Carta del lavoro allo stato corporativo

Alla base dell'ideología nazionalista adottata dal fascismo sta la negazione del concetto di lotta di classe. Capitale e lavoro, secondo i nazionalisti, non sono destinati ad un conflitto insanabile, bensì possono e devono cooperare, purché assumano quale criterio direttivo fondamentale del loro comportamento concreto non i propri interessi particolari, bensì quello superiore della nazione.

Questo principio di fondo trovò la propria espressione teorica più chiara nella Carta del lavoro del 1927. Ma già il 2 ottobre 1925 venne siglato a Palazzo Vidoni un accordo tra le organizzazioni del padronato e quelle dei lavoratori: le prime riconoscevano il sindacalismo fascista come unico legittimo rappresentante del proletariato e portavoce delle sue esigenze specifiche; il sindacato,; invece, accettò la rinuncia allo sciopero come strumento di lotta e di rivendicazione economica.

Tale accordo fu poi integrato ( il 5 febbraio 1934) dalla legislazione sull'ordinamento corporativo; in base ad esso, i datori di lavoro e i prestatori d'opera impegnati in un determinato settore economico venivano riuniti in un'unica organizzazione, la corporazione; , il cui scopo era quello di comporre pacificamente le vertenze fra le parti sociali, assumendo la nazione e il suo rafforzamento come criteri di azione. All'atto pratico poiché le maestranze erano rappresentate solo dal sindacato fascista e questo, a sua volta, era controllato dallo stato, i lavoratori non ebbero più alcuna possibilità di esprimere liberamente la propria voce e le proprie rivendicazioni: le corporazioni, di fatto, furono unicamente l'organismo di collegamento tra il governo e i grandi gruppi economici del paese, il luogo in cui questi due protagonisti (ormai rimasti soli sulla scena, dopo la cancellazione di ogni potere contrattuale effettivo dei lavoratori) cercavano di conciliare i rispettivi interessi

Il corporativismo divenne un aspetto caratterizzante del fascismo, al punto che nel 1939 la Camera dei deputati (eletta per l'ultima volta nel 1929), fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni. l'Italia fascista continuò ad essere uno stato capitalista, con l'unica significativa differenza (rispetto ai regimi liberali e democratici) che le organizzazioni sindacali erano state completamente imbavagliate. Così ogni decisione concernente i problemi dei lavoratori (salario, orario di lavoro, condizioni di vita sul luogo di impiego ecc.) poteva essere presa d'intesa fra il governo fascista e gli imprenditori, senza paura di proteste o di rimostranze. Non a caso nel 1930 i salari erano in Italia i più bassi di tutta l'Europa Occidentale, con la sola eccezione della Spagna.

La politica economica del regime. Quota novanta.

Per quanto concerne la politica economica vera e propria, il governo si preoccupò innanzi tutto di ridare stabilità e forza alla moneta, in modo da arrestarne la svalutazione. A fronte di un cambio con la sterlina che era giunto fino al livello di 145 lire (nel 1919, invece, il rapporto era di 1 a 36). ci si prefisse l'obiettivo di fermare il cambio alla cosiddetta quota 90 (= 90 lire per 1 sterlina). Tale decisione da un lato provocò una forte limitazione del credito bancario, penalizzò gravemente le esportazioni e si coniugò con una pesante diminuzione dei salari; d'altro canto, la rivalutazione della lira garantì invece il valore dei risparmi di quei ceti medi che, con particolare entusiasmo, avevano aderito al fascismo e costituivano il nucleo più consistente dello stesso PNF. Inoltre, la quota 90 permise l'importazione a minor costo delle materie prime essenziali per l'industria: basti pensare, ad esempio, che nel 1925 l'Italia era dipendente dall'estero per il 99% del cotone e del petrolio necessari al suo fabbisogno.

Gli effetti

della rivalutazione furono dunque molteplici e contraddittori. Per

venire incontro agli industriali, il duce, fece alleggerire i salari del

10-30% con un conseguente aumento della disoccupazione.

I disoccupati che si erano venuti a creare vennero impiegati in un vasto

programma di opere pubbliche culminanti con la bonifica dell’Agro

Pontino. Le zone paludose furono rese agricole ed abitabili, furono

edificate nuove città quali Latina, Pomezia, Sabaudia ed altre. In

questo modo, l’Italia si allontanava sempre di più dal mondo industriale e

dal commercio estero. Con il "Patto di palazzo Vidoni", la

confederazione degli industriali e quella dei sindacati fascisti, con una

legge vietarono gli scioperi ed istituirono un magistrato del lavoro

che doveva risolvere i problemi riguardanti i contratti collettivi di

lavoro.

Negli anni Trenta la nascita di IRI ed IMI

Gli anni trenta furono gli anni del consenso; ogni italiano si

poteva riconoscere con convinzione nelle forme politiche realizzate dal PNF.

L’isolamento dell’economia fece in modo che la crisi del ‘29 fu meno

cocente rispetto agli altri Stati e colpì le banche e le industrie

siderurgiche. Il duce per evitare il tracollo dell’economia assunse il

controllo tramite l’IRI

e l’IMI

delle principali industrie e banche italiane. IMI ed IRI avevano lo

scopo di riorganizzare le industrie e le banche per farle uscire dalla

crisi.

Il regime in questo modo finì per avere il monopolio del credito e 1/4 del

capitale industriale. Tutto questo non faceva parte di un processo di

socializzazione, ma al contrario, era teso a facilitare l’iniziativa

privata tramite sgravi fiscali e tariffe protette. In cambio di queste

facilitazioni, gli industriali s'impegnavano ad appoggiare il regime.

L’autarchia , cioè produrre e consumare solo prodotti nazionali,

divenne una delle parole d’ordine del regime. Il sistema produttivo del

paese gravò assai poco sulle classi medie che per questo si sentirono legate

al Duce.

La stessa cosa si può dire, nel campo agricolo, per la cosiddetta battaglia

del grano, lanciata da Mussoliní nel 1926. L'ltalia non era in grado, con la

sola produzione nazionale, di provvedere alle proprie necessità alimentari.

Per quanto a livello mondiale, negli anni Venti, i prezzi agricoli fossero

in netto ribasso, il fascismo preferì puntare decisamente nella direzione

del protezionismo e del raggiungimento dell'autosufficienza nel campo della

produzione granaria

(

autarchia; ). I risultati quantitativi della

campagna furono notevoli, e come tali ampiamente sbandierati dalla

propaganda del regime: la produzione nazionale di grano (circa 50 milioni di

quintali nel 1913) salì a 60 Milioni di quintali nel 1930 e toccò gli 80

milioni nel 1939.

I risvolti negativi di questa operazione di autarchia alimentare furono numerosi; l'incremento della produzione di grano fu ottenuto, infatti, mettendo a coltura cerealicola anche numerosi terreni che, in precedenza, erano destinati a pascolo per l'allevamento o la coltivazione di prodotti pregiati come la frutta o le olive. Il prezzo del grano in Italia, inoltre, restò costantemente alquanto elevato (il 50% più alto che negli USA), obbligando la popolazione a una drastica riduzione dei consumi di grano pro-capite: assumendo un indice 100 per gli anni 1922 - 1929, essi scesero a '91 nel periodo 1930-1938.