|

La

modernità del concetto di inettitudine ( come disadattamento

al reale ed impotenza ) compare nelle tematiche leopardiane

legate all'emergere nell'umanità dell'elemento razionale. Si

evidenzia con la ragione " il male intrinseco

all'essere originario e permanente delle cose ... nella sua

costernante evidenza (emerge) l'identità di progresso e

decadenza, di avanzamento e distruzione, di verità ed

impotenza, di coscienza e nullità" ( M.A. Rigoni, La strage

delle illusioni ). In queste riflessioni si anticipa una delle

più importanti acquisizioni della modernità che vive appunto nella

costante polarità irrisolta di conoscenza ed errore, di coscienza

ed impossibile illusione. Tutta la tensione romantica a

cogliere l'infinito al di là del contingente, riconduce

"al più sublime dei sentimenti umani: la noia." |

|

"Poco propriamente si dice che la noia è mal comune .

Comune è l'essere disoccupato, o

sfaccendato, per dir meglio; non annoiato. La noia non è

se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa. Più può

lo spirito in alcuno, più la noia è frequente, penosa e terribile.

la massima parte degli uomini trova bastante occupazione in che che

sia, e bastante diletto in qualunque occupazione insulsa; e quando è

del tutto disoccupata, non prova perciò gran pena. Di qui nasce che

gli uomini di sentimento sono sì poco intesi circa la noia, e

fanno il volgo talvolta maravigliare talvolta ridere, quando parlano

della medesima e se ne dolgono con quella gravità di parole, che si

usa in proposito dei mali maggiori e più inevitabili della vita"

( LXVII Zibaldone, Leopardi

)

" La noia è in qualche modo il più sublime dei

sentimenti umani . (......) Il non poter essere soddisfatto

da alcuna cosa terrena , né, per dir così dalla terra intera,

considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole

meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla

capacità dell'animo proprio; immaginarsi il numero dei

mondi infinito, e l'universo infinito, e sentire che

l'animo ed il desiderio nostro sarebbe ancora più grande

che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d'insufficienza e

di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me

il maggior segno di grandezza e nobiltà, che si veggia nella natura

umana. perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e

pochissimo o nulla agli altri animali ( LXVIII Zibaldone, Leopardi

)

" Veramente per la noia non credo che si debba intendere

altro che il desiderio puro della felicità (...)

Il qual desiderio

non è mai soddisfatto; e il piacere propriamente non si

trova. Sicché la vita umana è intessuta parte di dolore e

parte di noia; dall'una delle quali passioni non ha riposo se

non cadendo nell'altra" ( Dialogo di Torquato Tasso e del suo

genio familiare, 1824, Leopardi

)

|

|

Riflettendo

su questi passi troviamo delineate tutte le dinamiche

cognitive ed affettive che guidano l'uomo moderno a definire l'orizzonte

d'attesa circa la sua esistenza, al di là dei confini della

necessità.

Il pessimismo leopardiano non è da intendersi come

condizione puramente negativa del vivere ( rinuncia, rifiuto della

vita, abbandono esangue, verifica di privazione, disperazione...),

quanto invece come lucida tensione dell'animo alla ricerca

del senso dell'esistere.

Si contrappone in Leopardi

il desiderio ( infinito ) di vita alla

costante sua preclusione, la ricerca del piacere

all'impossibile fuga dal dolore. E questa condizione si alterna

al più sublime dei sentimenti umani: la noia, che non può

definirsi altrimenti se non come inesausta e privilegiata ricerca

dell'essere razionale.

A distinguere la meditazione leopardiana dagli altri esiti

romantici c'è l'insistenza ragionativa, la tenacia nel

perseguire i percorsi della demistificazione, la sostanziale assenza

di tragicità nelle rappresentazioni del dramma umano. Leopardi

preferisce l'ironia amara del non senso della vita (

Operette morali ) alla scelta troppo vile del suicidio

( Dialogo di Plotino e Porfirio ), la dignitosa

accettazione del destino della ginestra alle facili fiducie

dell'Illuminismo e della religiosità cattolica.

L'inettitudine dell'uomo leopardiano ad aprire un vero un

dialogo con la natura si gioca sempre e comunque sull'autocontrollo

della ragione e prefigura - tra l'altro - la poetica montaliana,

che tradurrà in versi, con simbologie pregnanti, gli stessi

interrogativi del poeta recanatese. |

|

Casa Leopardi |

|

Cezanne, Giocatori di carte

|

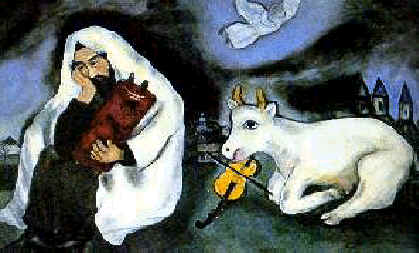

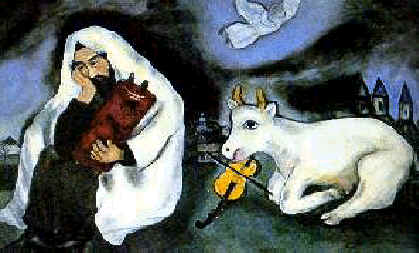

Chagall, Solitudine

|

|

Se

passiamo da Recanati alle affollate strade di Parigi di metà Ottocento

ci imbattiamo in una varietà diversa di inettitudine :

quella di Baudelaire,

l'artista che si misura direttamente con l'ambigua, moderna violenza

della città. la sua è inadeguatezza e disadattamento ai valori

borghesi che essa sottende,

ma anche inconscia attrazione per

le sue fuggevoli parvenze di vita. Dalla violenza del reale ( lo choc

, lo spavento come lo definisce il critico Benjamin ) il poeta

tenta di proteggersi con la sua arte, "dando all'evento un esatto

posto temporale nella sua coscienza". L'arte poetica è definita da

Baudelaire come un duello in cui l'artista, prima di

soccombere, grida di spavento e si riabilita. La parola poetica,

frutto

della riflessione, diviene energica ed aggressiva, provocatoria e

simbolica, capace di trasformare in

eventi psicologici,

ambigui e profondi gli stimoli del reale, da cui l'artista cerca di difendersi.

E' difficile isolare un'argomentazione lineare sul disagio

del poeta che si confronta con la massa anonima ed indifferente del suo

pubblico, con la folla tumultuosa guidata dagli stimoli dell'utile e

del consumo. Ennui

( tedio ) e spleen ( angoscia

disperante ) sono le formule linguistiche di tale condizione, l'albatros

( l'albatro, l'uccello marino che segue le navi che solcano il mare

aperto, volando a sfidare il sole, ma che si adagia anche goffamente

sulla tolda dell'imbarcazione provocando l'ilarità dei marinai.. ) è il simbolo che meglio caratterizza l'immagine del

poeta incapace di farsi accettare nel mondo, svilito e

sbeffeggiato, vilipeso e condannato, vittima della sua stessa grandezza :

|

|

.....Come il principe

dei nembi

è il Poeta; che, avvezzo alla tempesta,

si ride dell'arciere: ma esiliato

sulla terra, fra scherni, camminare

non può per le sue ali di gigante.

Baudelaire, L'albatro

|

|

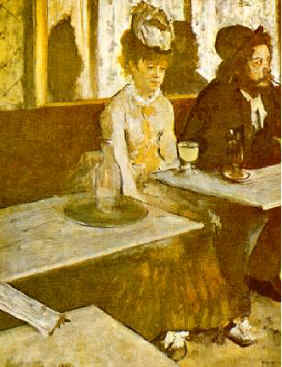

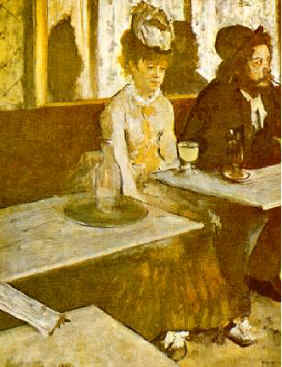

Degas, L'assenzio |

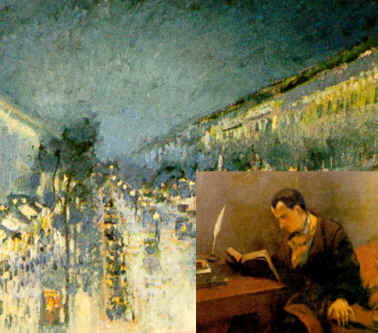

Renoir, Il Pont Neuf -

Courbet, Baudelaire Renoir, Il Pont Neuf -

Courbet, Baudelaire

|

|

Di Baudelaire

vale ancora la pena di analizzare il concetto di spleen,

originalissima forma di melanconia tediosa, di angoscia e di

disgusto esistenziale connotante una sensazione fisica ancor

prima che psicologica. Il male subìto tocca il corpo e

l'animo, è profondo, insidioso e si esprime attraverso immagini di oppressione

e chiusura. L'utilizzo di referenti fisici ( cielo / coperchio,

stanza / umida prigione, soffitti marcescenti, pioggia / sbarre di un

grande carcere, popolo d'infami ragni, campane che sbattono, lunghi

funerali, vessillo nero...) rende quasi espressionistica la

rappresentazione del dolore e dell'impotenza del soggetto: esso rimane

infatti vittima di uno spazio chiuso, circoscritto - della stanza,

della casa, della città, dell'incomunicabilità stessa - dove l'evasione

è impossibile. La vera novità della composizione consiste nella

dolorosa e cruda visionarietà delle connotazioni, che permette al

lettore di rivivere il senso di inerzia angosciosa come un incubo

crudele, ricostruendo lo stato d'animo del poeta attraverso

l'accostamento delle immagini. |

|

Van

Gogh, Campo di grano

con volo di corvi

|

Van Gogh, La camera da

letto |

Spleen

Quando come

un coperchio il cielo pesa

grave e basso ; sull'anima gemente

in preda a

lunghi affanni, e quando versa

su noi, dell'orizzonte tutto il giro

abbracciando, una luce nera e triste

più delle notti; e quando si è mutata

la terra in una

cella umida,; dove

se ne va su pei

muri la Speranza

sbattendo la sua timida ala, come

un pipistrello;

che la testa picchia

su fradici

soffitti; e quando imita

la pioggia, nel mostrare le sue strisce

infinite, le sbarre di una vasta

prigione, e quando un popolo silente

di infami ragni

tende le sue reti

in fondo ai

cervelli nostri, a un tratto

furiosamente scattano campane,

lanciando verso il cielo un urlo atroce

come spiriti erranti, senza patria,

che si mettano a gemere ostinati.

E lunghi funerali lentamente

senza tamburi sfilano né musica

dentro l'anima: vinta, la Speranza

piange, e l'atroce Angoscia sul mio cranio

pianta, despota, il suo vessillo nero.

Da "I fiori del

male" |

Renoir, Il Pont Neuf -

Courbet, Baudelaire

Renoir, Il Pont Neuf -

Courbet, Baudelaire