●

L'intimitÓ e il tempo piacevolmente dilatato degli interni

" Sý, tutto potrebbe iniziare cosý, qui, in questo modo, una maniera un po'

pesante e lenta, nel luogo neutro che appartiene a tutti e a nessuno, dove

la gente s'incontra quasi senza vedersi, in cui la vita dell'edificio si

ripercuote, lontana e regolare. Di quello che succede dietro le pesanti

porte degli appartamenti, spesso se non sempre si avvertono solo quegli echi

esplosi, quei brani, quei brandelli, quegli schizzi, quegli abbozzi,

quegli iincidenti o accidenti che si svolgono in quelle che si chiamano le

parti comuni, i piccoli rumori felpati che la passatoia di lana rossa

attutisce, gli embrioni di vita comunitaria che sempre si fermano sul

pianerottolo. Gli abitanti di uno stesso edificio vivono a pochi centimetri

di distanza, separati da un semplice tramezzo, e condividono gli stessi

spazi ripetuti di piano in piano, fanno gli stessi gesti nello stesso tempo,

aprire il rubinetto, accendere la luce, preparare la tavola, qualche

decina di esistenze simultanee che si ripetono da un piano all'altro, da un

edificio all'altro, da una via all'altra

( da G. Perec, La vita istruzioni per l'uso, Hachette - Rizzoli, 1978

- 1997 )

Il passo del narratore e saggista francese

George Perec

fa riflettere sul rapporto che lega la vita esterna e pubblica della

cittÓ ai momenti della vita privata, che si consumano negli

interni delle abitazioni. Questo sottile rapporto esiste senza dubbio

ed a metÓ dell'Ottocento Ŕ ancora legato a referenti culturali

abbastanza condivisi: la sacralitÓ della famiglia, l'educazione dei

figli, il rispetto delle gerarchie parentali, l'uso codificato del tempo

libero, il senso del decoro con l'ossequio rigido alle convenzioni

domestiche.

col

col

C. Monet, La colazione, 1868

C. Monet, Meditazione, La Signora Monet seduta

sul canapÚ 1870-71

pi

pi

E. Manet, La signora Manet al piano, 1867 -

1868

C. Manet, La lettura, 1868

Ch

Ch

A. Renoir, La Signora Charpentier con i figli,

1878

A. Renoir, Giovani ragazze al piano, 1892

G. Boldini, Le sorelle Laskaraky, 1869

A. Roll,

Le Retour du bal, 1886

●

ModalitÓ rappresentative della dimensione privata in Degas

La pittura di Degas

interpreta originalmente la dimensione del privato,

connotandone fortemente certi aspetti. Nel fare questo egli impiega un

linguaggio ancora realistico, adatto a rendere le particolari atmosfere

degli ambienti interni, senza condividere lo stile mimetico degli

impressionisti, che si rifÓ soprattutto alle suggestioni dinamiche della luce naturale.

I suoi modelli sono indubbiamente numerosi, attinti dal

grande museo del passato (

Van Dick, Poussin, Velasquez, Goya, David, Ingres ),

attualizzati, per dare voce ai nuovi eroi della quotidianitÓ. La sua pittura non Ŕ immediata, istintiva, ma esprime

una linea pi¨ meditata,

intellettuale, che fa del disegno e della posa dei

modelli i suoi presupposti ineliminabili. La fotografia, con i

suoi tagli inconsueti e le stampe

giapponesi, allora di moda a Parigi, costituiscono altri referenti

della sua cultura artistica, capaci di suggerire soluzioni

pregnanti a livello espressivo.

In Donna con i crisantemi

( 1865 ), un vaso di fiori si ingigantisce e si dilata

lungo la superficie della tela, finendo per costituire il nucleo

centrale della struttura compositiva. Il volto della donna Ŕ

relegato in posizione secondaria e gli occhi guardano fuori dal quadro,

lateralmente, allargando quasi lo spazio virtuale del dipinto in direzione

orizzontale. Questo strano taglio dell'inquadratura non Ŕ casuale e

sottolinea la marginalitÓ della presenza umana, che l'osservatore non

pu˛ ricondurre ad un preciso contesto di vita. L'oggetto centrale, il vaso di

fiori posto sul piccolo tavolo, diviene da elemento decorativo fulcro

significante - come natura morta - capace di connotare

emblematicamente l'intero ambiente.

Nel ritratto di Hortense Valpincon ( 1871 )

Degas

mostra, nella dolcezza del volto, un vivace ed elegante gusto decorativo.

Egli mette in evidenza

le masse di neri e di bianchi, mutuando questo gusto dal

mondo giapponese. Compaiono sempre

pi¨ numerosi nei ritratti ( di un solo personaggio, di coppie o

di veri e propri gruppi di famiglia )

sfondi decorativi, costituiti da

stoffe, tappezzerie, carte da parati, specchi, che fungono da

"campi

di sospensione" della rappresentazione. Essi hanno la funzione di distanziare l'osservatore nei

confronti di ci˛ che Ŕ troppo facilmente denotativo, naturalistico,

creando una specie di pausa di riflessione, un rallentamento mentale,

che aiuta a meglio gustare le soluzioni formali della composizione,

approdando concettualmente e non emotivamente alla natura dei vari

soggetti.

In

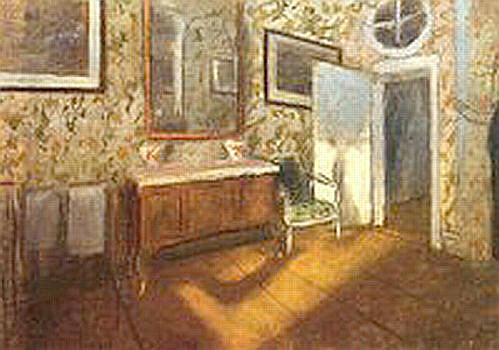

Interno presso Menil-Hubert

la ricchezza di motivi decorativi sulle pareti, gli specchi, i quadri

alle pareti ed il gioco di ombre nella stanza vuota sono orientati

a colmare lo spazio visivo di questo interno, dando un'idea di

chiusura misteriosa e claustrale, che si apre enigmaticamente su un vano

adiacente. Atmosfera un po' angosciante, che vedremo ricomparire in altre

tele di Degas.

Appartiene invece ad un'altra fase della produzione dell'autore

Davanti allo specchio ( 1889 ), dove compare una

giovane donna intenta a pettinarsi davanti allo specchio. Il quadro

individua un gesto legato alla sfera del corpo, come accade nelle

numerose serie di donne al bagno,

che toccano temi decisamente estranei alla cultura figurativa

occidentale, ma non sconosciuti all'arte orientale.

dcr

dcr

E. Degas, Donna con i crisantemi, 1865

E. Degas, Hortense Valpincon, 1871

I

I

E. Degas, Interno presso Menil-Hubert, 1880 ca.

E. Degas, Davanti allo specchio, 1889

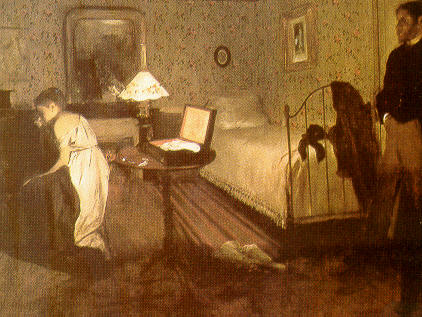

● I riti della vita familiare e l'estraneitÓ della coppia

L'immagine che

Degas ci

dipinge della coppia non Ŕ serena ed il luogo che ospita la vita

dei coniugi spesso assume i contorni di uno

spazio chiuso,

inibente, impenetrabile dall'esterno e privo di vie di fuga, tutto

immerso in atmosfere di preoccupata incomunicabilitÓ. Gli interni di

Degas sono

prigioni piene di inquietudini.

La sua predilezione per la rappresentazione degli interni,

illuminati trasversalmente da una fonte di luce invisibile che esalta

solo i suoi effetti di rifrazione sulla figura umana (

Madame Camus, 1870 ), porta a racchiudere i soggetti in

nicchie d'azione anguste e immutabili. Le ballerine sono destinate

allo spazio ristretto del palcoscenico,

della sala per gli esercizi; le modelle si

muovono nell'angolo di un bagno;

le prostitute per definizione vivono in "case

chiuse"; le signore borghesi sono

prigioniere di abiti accollati

o stanze segnate da strisce di colore che sono

sbarre ingigantite.

La gabbia pi¨ atroce Ŕ quella della casa in cui si muove la coppia.

Gli intemi di Degas

manifestano una tensione verso

l'indagine del "non visibile" assolutamente moderna. Una prima

eccentricitÓ Ŕ data dai punti di vista obliqui, o

esageratamente alti e bassi, che costringono alla deformazione

anche un corpo perfetto come quello di una ballerina. Anche quando lo spazio

non Ŕ rappresentato attraverso una prospettiva eccentrica, esso appare

artificialmente dilatato a suggerire un "non visibile" in interni

mentalmente aperti che lasciano intravedere la realtÓ pi¨ profonda

delle persone che li abitano.

Moltre delle atmosfere di Degas rinviano alla moderna pittura di interni di

Edward Hopper

( da G. Mori, Degas tra antico e moderno, Art e dossier n.204,

Giunti 2004 )

E. Degas, La famiglia Bellelli, 1858-67

E. Degas, Ritratto dei coniugi Morbilli, 1867

E. Degas, Ritratto di Manet con la moglie, 1868

- 1869

MC

MC

E. Degas, Madame Camus in rosso con ventaglio,

1870

E. Degas, Interieur - Le viol, ( Lo stupro ), 1868 - 1869

br

br

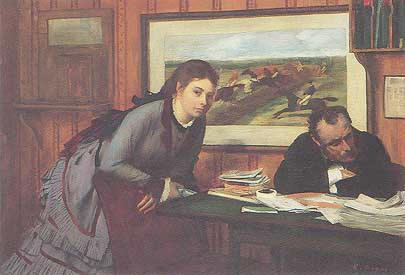

E. Degas, Il broncio, 1869 - 1871

●

L'oggettiva fissitÓ del quotidiano

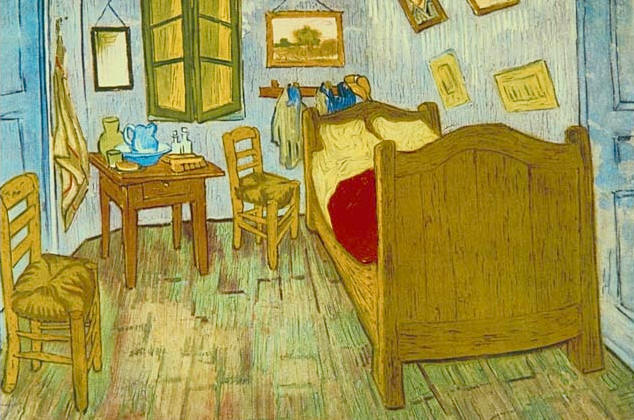

Sulla Camera da letto, la tela del 1888, cosý scrisse

Van Gogh a

Gauguin:

"Ho fatto, sempre per uso mio, un quadro largo 30 della mia camera

da letto, con i mobili di legno che conoscete. Ebbene, mi ha enormemente

divertito fare questo interno senza nulla, con una semplicitÓ alla Seurat.

A tinte piatte ma stese grossolanamente, a pieno impasto, i muri di un lilla

pallido, il pavimento di un rosso spezzato e stinto, le sedie e il letto

giallo cromo, i cuscini e il lenzuolo di un verde limone molto pallido, la

coperta rosso sangue, la toeletta arancione, il catino blu, la finestra

verde. Avrei voluto esprimere un assoluto riposo con tutti questi toni

cosý diversi, lo vedete, e in cui di bianco non c'Ŕ che la piccola nota data

dallo specchio con la cornice nera ...".

E al fratello ThÚo:

"Il colore qui deve creare la cosa e, dando, con la sua semplificazione,

un pi¨ alto stile alle cose, suggerire il riposo o il sonno in generale. Insomma, la vista del quadro deve riposare la testa o piuttosto

l'immaginazione. ( ... ) vedi come Ŕ semplice la concezione. Ombre e ombre

proiettate sono soppresse, Ŕ colorato a tinte piatte e decise come le stoffe

dipinte".

V. Van Gogh, La camera da letto, 1888

se

se

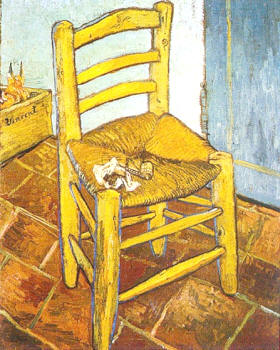

V. Van Gogh, La sedia di Van Gogh,1888

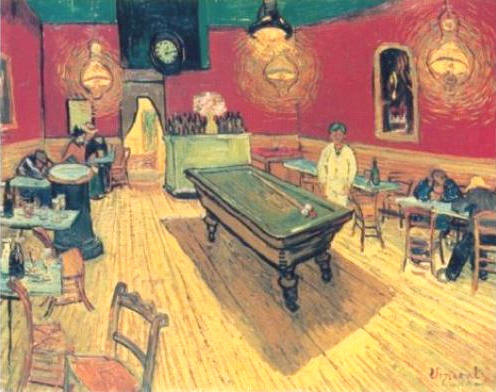

V. Van Gogh, Interno di un ristorante, 1887

V. Van Gogh, CaffÚ di notte, 1888

Evidenza volumetrica e solida compattezza assumono gli oggetti

nella loro struttura prevalentemente cromatica. La visione degli

interni di Cezanne

appare del tutto nuova ed autonoma rispetto a quella degli impressionisti e

dello stesso Degas. Egli usa la luce ed il colore per costruire le

forme, che, attraverso una sintetica semplificazione delle linee di

contorno, sono ridotte ai termini essenziali.

Si creano nel contempo complesse strutture compositive dei vari elementi,

che danno vita a ordinate disposizioni geometriche, dotate di

inusitato ritmo ascensionale per una natura morta.

Sul piano dei significati tale ricerca di assoluta stabilitÓ dei piani

esalta il valore strutturante dell'intera composizione. Esso

suggerisce all'osservatore la continua rivisitazione dei piani visivi e

delle prospettive della realtÓ, anche di quelle che tendiamo a considerare a

noi pi¨ familiari.

nm

nm

P. CÚzanne - Natura morta con bottiglia di

liquore alla menta - 1890-1894

P. CÚzanne - Tenda, caraffa e piatti con frutta,

1895

● Emblemi della dimensione domestica

E. Degas, Ritratto di Hilaire Degas, 1857

P. CÚzanne, Madame CÚzanne nella poltrona

gialla, 1890 - 94

P. CÚzanne, Madame CÚzanne nella poltrona rossa, 1877

P. CÚzanne, Donna con caffettiera, 1895